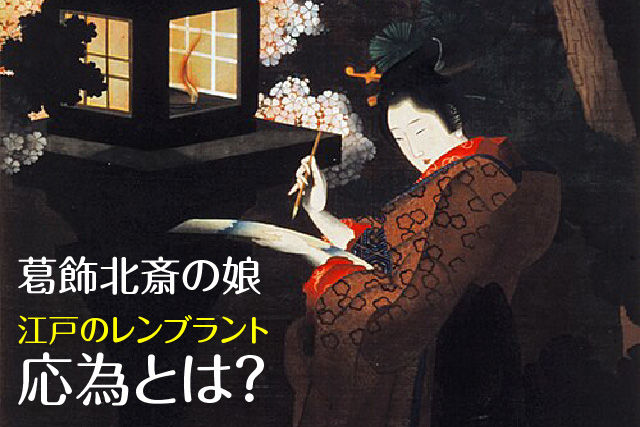

浮世絵の巨匠・葛飾北斎の娘にして、「江戸のレンブラント」とも呼ばれた才能あふれる女性がいたことをご存じでしょうか?

その名は葛飾応為(おうい)。

父の影に隠れがちだった彼女ですが、光と影を巧みに描き出す画風で、近年再び注目を集めています。

この記事では、そんな応為の生涯や北斎との親子関係、代表作、そして現代における再評価の流れまでを、わかりやすくご紹介します。

Contents

葛飾北斎と応為の親子関係

家族としての関係

葛飾応為(お栄)は葛飾北斎の三女として生まれました。北斎が40歳頃の時の子供と言われており、北斎の二人目の妻との間に生まれました。

北斎は日常的に娘を「おーい」と呼んでいたことから、後に「応為」という画号が生まれたと伝えられています。この呼び方には親しみが込められており、二人の間に親密な関係があったことが窺えます。

容姿については、明治26年に刊行された『葛飾北斎伝』によると、顎が極端に出ており、美人とは言えなかったとされています。また、父とは異なり酒もタバコもたしなまなかったようです。

師弟関係

応為は幼い頃から画才を示し、父である北斎の下で絵の修行をしました。

父娘の間には単なる親子関係を超えた、師匠と弟子という関係も存在していました。

北斎は娘に絵の技術を惜しみなく伝授し、応為はその才能を吸収していったと考えられています。

創作パートナーとしての関係

北斎と応為は共同制作も行っていました。応為は父の作品に彩色を施したり、下絵を描いたりするなど、北斎の制作活動を支えていたとされています。

また、一説には北斎の代筆を務めることもあったと言われており、特に晩年の北斎の作品の中には応為が関わったものも少なくないと考えられています。

北斎の影響と応為の独立

1834年頃から応為は独自に絵の注文を受けるようになり、「応為」の落款で作品を制作するようになりました。この画号は父・北斎の「為一」にあやかったものと言われており、北斎への敬意が表れています。

しかし、応為の画風は北斎の影響を受けながらも、光と影の表現など独自の要素を取り入れ、次第に自分自身の芸術性を確立していきました。

家計を支える役割

父・北斎は芸術家気質で経済観念に乏しく、何度も引っ越しを繰り返すなど不安定な生活を送っていたと言われています。

応為は父の生活を支え、家計を助ける役割も担っていたとされています。北斎の晩年には、その介護も応為が担っていたと考えられています。

葛飾応為の評価と影響

同時代における評価

江戸時代、女性が浮世絵師として独立して活動することは極めて稀でした。

そうした中で、応為は数少ない女流浮世絵師として認められ、作品の注文を受けるまでになりました。

しかし、その評価は父・北斎の名声の陰に隠れがちだったと考えられます。

葛飾応為の芸術的評価

◾️革新的な光と影の表現

応為の最大の芸術的特徴は、光と影の巧みな表現にあります。代表作「吉原格子先之図」や「夜桜美人図」に見られる大胆な明暗のコントラストは、当時の日本画としては極めて革新的でした。

この技法から「光の浮世絵師」「江戸のレンブラント」と称されるほどの高い評価を受けています。

◾️西洋画的要素の導入

応為の作品には、西洋画に見られるような陰影法(キアロスクーロ)が取り入れられています。これは日本の伝統的な浮世絵にはあまり見られない表現方法でした。

応為がどのようにしてこうした西洋的技法を学んだのかは不明ですが、当時オランダを通じて入ってきた西洋画の影響を受けた可能性が指摘されています。

◾️精緻な技術と独自の感性

「吉原格子先之図」に見られるような細密な描写と色彩感覚は、応為の高い技術力を示しています。遊女の表情や衣装の質感、室内の雰囲気など、緻密な描写が特徴的です。

また、「夜桜美人図」では夜の闇と桜の明るさのコントラストを通じて、幻想的な雰囲気を創出しています。

葛飾応為の現代における再評価

◾️ 美術史上の再発見

長らく北斎の陰に隠れていた応為ですが、近年の美術史研究によって再評価が進んでいます。

2013年には太田記念美術館で「葛飾応為『吉原格子先之図』-光と影の美」という展覧会が開催され、2023年にも同館で応為の作品が特別公開されるなど、応為への注目が高まっています。

◾️フェミニスト的視点からの評価

男性中心の浮世絵の世界で活躍した女性画家として、現代のフェミニスト的視点からも応為は再評価されています。家父長制が強かった江戸時代に、女性として芸術の道を切り開いた先駆者としての側面が注目されています。

◾️文化的影響

応為の物語は小説や映画にも取り上げられています。2020年には小説『北斎になりすました女 葛飾応為伝』が出版され、2025年10月17日には映画『おーい、応為』が公開予定です。

このように、芸術家としてだけでなく、一人の女性として生きた応為の生涯への関心も高まっています。

葛飾応為の芸術史上の意義

◾️日本画の新たな可能性

応為の作品は、日本の伝統的な絵画に西洋的要素を融合させた先駆的な例として、日本美術史上重要な位置を占めています。特に光と影の表現は、後の日本画家にも影響を与えた可能性があります。

◾️技法的革新

肉筆浮世絵における陰影表現の可能性を広げた点で、応為の作品は技法的にも革新的でした。特に「吉原格子先之図」に見られる灯りの効果は、当時としては極めて斬新な表現でした。

◾️女性視点の浮世絵

男性が中心だった浮世絵の世界に、女性の視点や感性を持ち込んだ点も応為の重要な貢献です。特に女性を描いた作品には、男性の浮世絵師とは異なる繊細さや共感が見られるとも評価されています

『吉原格子先之図』──光と影が語る、夜の吉原

『吉原格子先之図』は、葛飾応為が江戸時代後期(文政~安政年間頃)に描いた肉筆浮世絵です。

作者の落款はありませんでしたが、画中の提灯に隠された落款から応為の作品と判明しました。

夜の吉原遊郭の様子を描き、提灯の光を使った独特の陰影表現が特徴です。『吉原夜景図』とも呼ばれています。

一時行方不明になりましたが再発見され、現在は東京の太田記念美術館が所蔵しています。

幻の浮世絵『夜桜美人図』

『夜桜美人図』(『春夜美人図』とも)は落款や印章がないため厳密には作者不詳ですが、作風から葛飾応為の作品とされています。

満天の星空の下、若い女性が灯篭の明かりを頼りに短冊に何かを書こうとする場面を描いています。星は明るさに応じて大きさを変えて描かれています。

美術史家・安村敏信は「日本の絵画史上、光と影を本格的に扱った重要な作品」と評価しています。モデルは元禄時代の歌人・秋色女ではないかという説もあります。

【秋色女】 江戸時代の俳人。通称おあき、号は菊后亭。氏は小川氏か大目氏とも。捨女、園女、智月尼と並ぶ「元禄四俳女」のひとりとして名を馳せた。

葛飾北斎の娘・応為[まとめ]

葛飾応為は、浮世絵の巨匠・葛飾北斎の娘として生まれながら、単なる弟子や補佐役にとどまらず、自らの表現力で独自の芸術を切り拓いた、江戸時代では稀有な女性浮世絵師です。

父のもとで絵を学び、共同制作や生活の支えとして重要な役割を果たしつつ、やがて自らの画号「応為」で活動を始めました。

彼女の最大の特徴は、光と影を巧みに使った表現です。

夜の吉原を描いた「吉原格子先之図」や、満天の星のもと灯篭に照らされる女性を描いた「夜桜美人図」など、その描写は西洋の陰影法を取り入れた革新的なもので、「江戸のレンブラント」とも称されるほど高い芸術性を持っています。

当時の日本画ではあまり見られなかったリアルで幻想的な陰影表現、そして女性ならではの繊細な視点が、現代の私たちにも深い感動を与えてくれます。

北斎の名声に埋もれがちだった応為ですが、近年の美術史研究やフェミニズムの視点から再評価が進み、作品展や書籍、映画などでも注目を集めています。

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)