Contents

べらぼう第34話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

ありがた山とかたじけ茄子

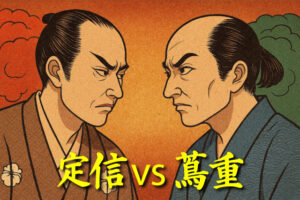

江戸、1787年。空気がピリついてます。あの田沼意次(演:渡辺謙)が去って、世はまるでリセットボタン押したみたいな緊張感。そんな中で老中首座にドーンと抜擢されたのが、白河のプリンス松平定信(演:井上祐貴)!

「清廉潔白の若様」と噂されつつも、実際はセルフブランディングの鬼。屋敷では“老中モード”で鏡チェックまでしてるのが、もう時代を先取りしすぎて笑う。

一方、我らが蔦屋重三郎(演:横浜流星)は、「あいつ、田沼の打ち壊しでのし上がった“ふんどし野郎”だろ?」と毒舌全開。すると、てい(演:橋本愛)が新聞=読売を差し出す。

そこに載ってたのは定信のドヤ顔演説。「今この国は“田沼病”にかかっておる!」——いや、ネーミングセンス強すぎん!?

「奢侈(しゃし)に憧れる病」とか言って倹約を訴えるけど、治済(演:生田斗真)はあくび噛み殺してて草。読んだ蔦重はブチギレモード突入!「おまえさんも少し落ち着け」となだめるていの真面目さに、思わずメガネが外れて美貌がチラリ。蔦重、ドキッ!いや、なんで眼鏡飛んだん!?

そして、料亭では蔦重と絵師たちが「狂歌絵本」企画で盛り上がり中。

そこへ詩人大田南畝(演:桐谷健太)が乱入!開口一番、「俺は筆を折る!」って突然の引退宣言。いや、何があった!?聞けば、定信派の大名に呼ばれて、「蚊の歌の作者はおぬしか?」と詰問されたらしい。

「世の中に蚊ほどうるさきものはなし、ぶんぶといふて夜も寝られず」——つまり定信をディスった歌だとか!これって……完全に見せしめ案件。江戸の表現者、ピンチすぎる。

さらに悪いニュースが続く。

田沼派の役人、松本秀持(演:吉沢悠)と土山宗次郎(演:栁俊太郎)の処罰が報じられ、政界は大粛清ムード。蔦重の胸に不安がよぎる中、「土山が平秩東作(演:木村了)と逃げた」って情報が飛び込む。逃亡劇まで発生とか、江戸の政界ドラマ濃すぎる!

そんな中、蔦重は恩人・田沼意次の屋敷へ。

いつも通りの低姿勢で迎える田沼様に、蔦重は胸の内を明かす。「私は書をもって、この流れに抗いたいのです。田沼様の名を貶めることになっても……」

その覚悟に田沼は静かに微笑む。「好きにするがよい。我が心のままに」。ううっ…泣いた。

別れ際のやり取り——「ありがた山のトンビガラスでございます!」「こちらこそかたじけ茄子である!」——この江戸ジョークの応酬が、最高に粋。

だが、田沼派の終焉は近い。屋敷では役職を“投票”で決める光景を目にして、蔦重もびっくり。「べらぼうでござろう?」と笑う三浦庄司(演:原田泰造)。その言葉がどこか寂しい。まるで“江戸の自由”が消えていく音がした……

夜。蔦重は戯作者、絵師、狂歌師たちを前に、頭を下げる。「定信を持ち上げつつ、田沼を皮肉る黄表紙を出そう」って、えっ、その発想天才すぎて草!

さらに豪華な狂歌絵本『画本虫撰』も同時進行。最初は渋ってた南畝も、歌麿(演:染谷将太)の蜂と毛虫の絵にインスパイアされ一句。

「毛をふいて 傷やもとめん さしつけて 君があたりに はひかかりなは」——エモい。

いや、文学で反抗する姿勢、胸アツすぎて涙腺崩壊。

そして南畝が叫ぶ。「屁だ!戯歌ひとつ詠めぬ世など屁だ!」そこからの全員「屁!屁!屁!」大合唱はもはやカーニバル。笑って泣ける、クリエイター魂ここにあり!

しかしその裏で、田沼派への粛清は止まらない。土山は斬首、松本は逼塞(ひっそく)、大文字屋の誰袖も拘束。世は定信の“冷たい正義”に包まれていく中、蔦重たちは渾身の三冊の黄表紙と『画本虫撰』を発行。

“書をもって抗う”。それが彼らの戦いだった。果たして蔦重の筆は、江戸の風を変えられるのか!乞うご期待!

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

■田沼病

蔦屋重三郎たちが生きた時代、政治の中心にいたのが田沼意次。商業や文化を重んじ、贅沢を許す“開明派”の政治を行いました。

しかし、松平定信はその風潮を「田沼病」と呼び、贅沢に溺れた人々の心を“病”にたとえて批判。「質素倹約を忘れた江戸の病」として、倹約政治を掲げたのです。

つまり「田沼病」とは、ぜいたくや享楽に夢中になる江戸の風潮を皮肉った定信の造語です。

■「世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといふて夜も寝られず」

狂歌師・大田南畝が詠んだ風刺歌。

意味は「この世でうるさいものといえば蚊だ。ぶんぶ(文武)とうるさくて寝られやしない」。

実はこれ、定信を“うるさい改革者”にたとえた痛烈な皮肉。

そのため南畝は「この歌を詠んだのはお前か?」と追及され、筆を折る覚悟を見せる場面に繋がります。

江戸の狂歌=今でいう“風刺ツイート”のような存在でした。

■画本虫撰

蔦重たちが制作した豪華な狂歌絵本で、喜多川歌麿の本格デビュー作。“虫”をテーマに、狂歌と絵を組み合わせた洒落本のような作品で、社会を風刺しながらも、美しさと笑いを両立させた江戸のアートブック。

タイトルの「虫撰」には、“世の中の小さな存在(虫)にも真実がある”という皮肉が込められています。

■三冊の黄表紙

蔦重たちが定信の政策を皮肉と笑いでかわした三部作。

作中では明確にタイトルが示されていませんが、史実や作中描写から次のような意図が読み取れます。

- 定信礼賛を装った風刺書

一見まじめに定信を褒めたようで、行間に批判を忍ばせた「二重構造の戯作」。

- 庶民の本音を描いた風刺劇

倹約政治で苦しむ庶民の姿を、笑いで包んで描く。

- 蔦重の“反骨宣言”を象徴する書

出版を通して「表現の自由」を守る蔦重の信念が込められた作品群。

これら三冊と『画本虫撰』は、まさに“書をもって抗う”蔦重たちの戦いの象徴となっています。

![[べらぼう第35話あらすじ]<br>凧をあげれば国は治まる!?定信改革に江戸っ子たちが大混乱!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-35-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)