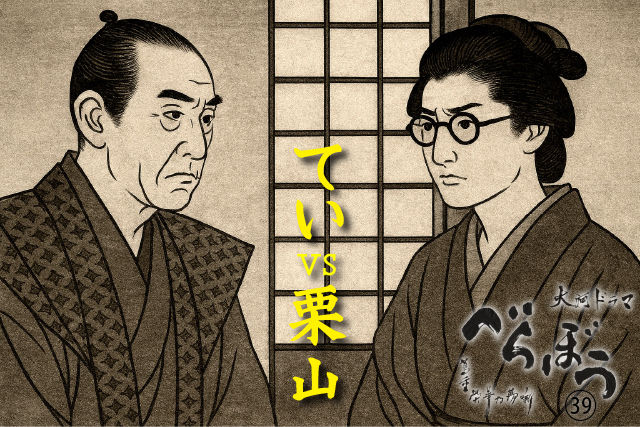

てい vs 栗山の論語対決[下記参照]

てい vs 栗山の論語対決[下記参照]

Contents

べらぼう第38話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

白河の清きに住みかね身上半減

「教訓読本」事件、まさに蔦屋重三郎(演:横浜流星)暴走モード再び!

愛するきよ(演:藤間爽子)を失って燃え尽き気味の歌麿(演:染谷将太)のそばに寄り添うのは、肝っ玉母ちゃん・つよ(演:高岡早紀)。

歌麿は蔦重と離れて栃木に行きたいとつよに告白。蔦重のことを思えばこその決意だけど、つよが涙で止める。

そんななか、蔦重は奉行所と水面下で交渉を重ね、ついに「地本問屋株仲間」を結成。自主検閲OKを勝ち取るって、やっぱり天才すぎて草。

で、これが問題の「教訓読本」。

山東京伝(演:古川雄大)の洒落本3冊を袋詰めにして「教訓」の名で販売。そう、“教育的指導”っぽく見せかけてエロ本を売るという、まさかの知略プレイ!

これが江戸中で大ヒット。「教訓どこいった!?」と突っ込みたくなるほどの人気ぶり。でも当然、幕府の“お上”が黙ってるわけない。

出版からわずか3ヶ月で絶版命令、そして御用!

連行される蔦重と京伝。牢屋敷で待っていたのは、あの松平定信(演:井上祐貴)。さあ、伝説の問答タイムの幕開けだ!

“白河の清きに魚住みかねて”

「魚は濁った川に住む」と言う定信に、蔦重が返す言葉が神すぎた。

「人も魚と変わりませんぜ。濁りのある方が居心地がいいんでさ!」

うわー!この時代にそんな哲学ぶちかます!? まさに“庶民の代弁者”。

でも、正論すぎて越中守の逆鱗に触れ、身上半減という超シビアな判決に。財産半分没収って、もう泣き笑い……。

蔦重のために立ち上がるのは、妻のてい(演:橋本愛)。「論語」を片手に松平家の重臣・柴野栗山(演:嶋田久作)へ直談判!

「義を見て為さざるは勇なきなり!」

もう泣くしかない。ていの強すぎる愛が。女の覚悟に男たちもたじたじ。

そして、蔦重に「身上半減」の裁き。

「そりゃ縦でございますか?横でございますか?」——口の減らない蔦重、ていのビンタ炸裂!!!!!

また「借金も半分持ってってくれねえですかねえ」なんて言うから、

「ほんと、そういうとこですよ!!」

鶴屋喜右衛門(演:風間俊介)も呆れ返る。涙と笑いが同時にこぼれる神シーン。

しかし、ただでは転ばぬ蔦重!半減を逆手にとった営業開始!世間では「身上半減の店」として話題騒然。むしろ人気が上がってるの笑う。

その裏で、長谷川平蔵(演:中村隼人)が「葵小僧」という偽将軍事件を報告。改革の影で治安が乱れ始める江戸…。

「人は正しく生きたいと思わぬのでございます。楽しく生きたいのです。」

——この言葉が、すべてを物語る。理想の清流より、濁りの中でしか生きられない人間のリアル。

果たして、蔦重は“濁り”の中で再び夢を描けるのか?

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]てい vs 栗山の論語対決

ていの言葉

道之以政 齐之以刑

民免而无耻 導之以德

齐之以礼 有耻且格

道之を以て政を以てし、之を齐(ひと)しくするに刑を以てすれば、民免れて恥を知らざるなり。導之を以て徳を以てし、之を齐くするに礼を以てすれば、有恥にして格づく

(人民を導くには規制と刑罰による政治ではなく、道徳と礼儀による政治を行わなければならない)

『論語:為政編』

👉 ていの解説(現代語)

「罰やルールで人を縛っても、心までは変わりません。

けれど“思いやり”や“恥じる心”を育てれば、人は自ら正しい道を選べるんです。

お上が怖いからじゃなく、人の痛みを知るから正しくいられる——

それがほんとの“政治”ってもんじゃありませんか?」

栗山の言葉

君子中庸

小人反中庸

小人之反中庸也

小人而無忌憚也

君子は中庸たり

小人は中庸に反す

小人の中庸は、小人にして忌憚なきなり

(君子は中庸の道(偏らず、過不足のない調和)を常に守るが、小人はそれに反する。

小人が中庸に反するのは、私利私欲の心を持ち、何事も恐れずに行うからだ)

『論語:中庸』

👉 栗山の解説(現代語)

「正しき者は“ほどほど”を知る。

怒りに流されず、情にも溺れず、常に中心を見据える——それが君子の道。

だが愚かな者ほど、己の欲を通そうとし、恐れを知らぬ。

それを“勇気”と呼ぶのは間違いだ。わしは、蔦屋の行いをそう見ておる。」

ていの言葉(再び)

見義不為無勇也

義を見て為せざるは勇なきなり

(行うべき正義が目の前にあるのに、それを実行しないのは、勇気がないからだ)

『論語:為政編』

👉 ていの解説(現代語)

「正しいとわかっていて、見て見ぬふりをする——それが一番卑怯なんです。

たとえ女でも、弱くても、義を貫く覚悟があれば、それが“勇気”なんです。

私は、愛した人が理不尽に罰せられるのを黙って見てはいられません!」

そして、ていの訴え

「女郎は、親兄弟を助けるために売られてくる“孝”の者。

不遇な孝な者を助くるは、正しきこと。

どうか、儒の道に損なわぬお裁きを願い出る次第でございます!」

ていの解説(現代語)

「遊女たちは好きでそうなったんじゃない。

家族を思う“孝心”ゆえに身を売った娘もいるんです。

そんな子たちを救おうとした蔦重さんを、どうして罪人のように扱えるでしょう。

どうか、“徳のある政治”で見てくださいまし――」

![[べらぼう第38話あらすじ]<br>江戸の出版業界を救え!きよの死が導いた歌麿大首絵、誕生の影に涙!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-38-300x200.jpg)

![[べらぼう第40話あらすじ]<br>蔦重と歌麿、再起の大首絵!馬琴×北斎の天才バトル勃発!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-40-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)