なぜ二人は決別したのか? 厳しい時代と写楽の影!

喜多川歌麿と蔦屋重三郎。この二人は、江戸時代の文化史上、最強のゴールデンコンビと称されました。稀代の絵師の才能と、それを最大限に引き出したプロデューサーの辣腕。二人のタッグが生んだ美人画「大首絵」は、当時の江戸を熱狂させました。

しかし、蜜月関係は永遠には続きませんでした。

歌麿は、やがて蔦屋重三郎の元を離れます。最高のパートナーを失った裏には、単なる仲たがいではない、時代に翻弄された過酷な真実が隠されていたのです。

二人の蜜月は、なぜ終わりを迎えたのか——。

Contents

蔦重と歌麿、まさに黄金のコンビでした!

蔦屋重三郎(1750〜1797)は、江戸の出版界を席巻した天才プロデューサーでした。山東京伝や滝沢馬琴など、当代きっての文化人を束ね、江戸のカルチャーを牽引した人物です。

そんな蔦重が見出したのが、女性の美を繊細に描く絵師・喜多川歌麿。蔦重の鋭いプロデュースによって、歌麿は「大首絵」という新しい表現スタイルを確立し、一躍人気絵師となりました。

蔦重の企画力と歌麿の筆力が融合し、江戸美人画の黄金期を築き上げたのです。

だが、時代の空気は次第に変わり始めていました。寛政の改革の嵐、そして新たな才能の登場——二人の関係は、大きな試練を迎えることになります。

亀裂を生んだ三つの原因と仲違いの核心

幕府の弾圧と蔦重の受難:寛政の改革による創作活動の限界

1787年、老中・松平定信による寛政の改革が始まります。この改革は贅沢を徹底的に取り締まり、江戸の町に倹約と道徳を強制しました。

出版物や芝居、衣服の意匠までもが取り締まりの対象となり、当時の華やかな文化は急速に萎縮していきます。特に書籍や浮世絵は、庶民の娯楽として広く浸透していたため、幕府はそれらを「風紀を乱すもの」として厳しく監視しました。

蔦屋重三郎の手がけた艶本や風俗画は、その自由奔放さと描写の巧みさゆえに批判の矢面に立たされ、ついには財産半減の処分という厳罰を受けることになります。

この処罰は、単なる経済的打撃にとどまりませんでした。

蔦重にとって出版とは、文化を創る使命でもあり、時代の息吹を形にする行為でした。自由な創作環境が奪われたことで、彼の出版活動は大きく制限され、店「耕書堂」も以前のような勢いを失っていきます。

かつては新しい才能を育て、挑戦を後押ししてきた蔦重でしたが、検閲の網が広がる中では、リスクを冒すことが難しくなりました——その無念は計り知れません。

商人としての打撃だけでなく、文化の担い手としての情熱にも次第に陰りが見え始め、彼の周囲からも活気が失われていきました。江戸の町全体に漂う「沈黙の空気」は、創作に携わる人々の心をも締め付けます。

この停滞感は、やがて歌麿との関係にも静かに影を落としていきました。歌麿が理想を追い求めるほど、蔦重は現実の制約に苦しむようになり、二人の距離は少しずつ遠のいていったのです。

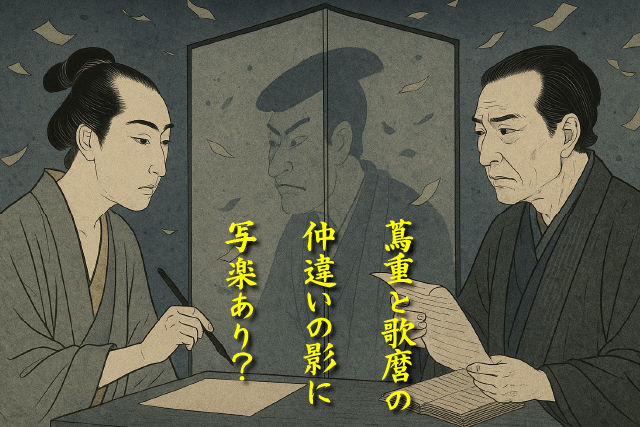

歌麿のプライドを傷つけた写楽という「新しい才能」

1794年、突如として浮世絵界に登場した謎の絵師・東洲斎写楽。その革新的な役者絵は、従来の美的基準を覆し、世間を騒がせます。そして、彼を世に送り出したのも蔦屋重三郎でした。

写楽の作品は、従来の浮世絵に見られた理想化や装飾を排し、役者の「人間臭さ」や一瞬の感情を強烈に描き出しました。そのリアルな描写は、賛否両論を呼びながらも、江戸の芸術観に新風を吹き込みます。

蔦重はその才能を直感的に見抜き、積極的に支援しました。出版人としての彼は、常に新しい時代の波を感じ取り、挑戦することを恐れなかったのです。

しかし、それこそが歌麿にとって大きな衝撃でした。彼にとって蔦重は、単なる版元ではなく、創作の理解者であり同志のような存在でした。

自分こそが蔦重の代表的なアーティストであるという自負があっただけに、写楽という新星に蔦重の関心が移ることは、誇りへの挑戦として胸に突き刺さったのです。

さらに、写楽の作風が一部の知識層や芝居関係者に高く評価されると、歌麿は次第に焦りと孤独を感じるようになります。彼の中に芽生えたのは、嫉妬ではなく、かつての創作仲間を失うような喪失感でした。

プロデューサーとアーティスト、二人の間に微妙な心理的亀裂が生まれ始め、互いの信頼関係に陰りが差していきます。

蔦重が商業的な方向転換を余儀なくされる中で、歌麿の理想主義的な創作姿勢はますます孤立していきました。そのすれ違いが、やがて取り返しのつかない溝となっていくのです。

芸術家とプロデューサー:創作方針の違いがもたらした亀裂

規制の時代にあっても、歌麿は女性の官能美や人間の感情表現を追求しました。彼の筆は、単なる美人画の枠を超えて、人間の心理や時代の空気を映す鏡のような存在へと深化していきます。

華やかさの裏に潜む寂寥や、女性たちの一瞬の表情を捉えた彼の作品には、芸術家としての情熱と反骨心が宿っていました。

一方の蔦重は、処罰を受けた経験から出版界の厳しい現実を身をもって知り、もはや同じような危険を冒すわけにはいきませんでした。彼は、幕府の検閲を回避するために、より安全な題材や政治的に問題のない作品を選ばざるを得なくなります。

その姿勢の変化は、商人としての生存戦略でもあり、文化を絶やさぬための苦渋の選択でもありました。

しかし、芸術に理想を求める歌麿にとって、それは「妥協」と映りました。彼は、芸術を商業の論理に押し込めることを拒み、自らの感性と信念に従って描き続けます。蔦

重はそんな彼の姿に共感しながらも、現実との狭間で苦しんでいました。やがて、二人の方向性は少しずつすれ違い、理想と現実、芸術と経営という相反する価値観がぶつかり合うようになります。

その衝突は、単なる意見の違いではなく、時代そのものが生んだ矛盾の象徴でした。

そしてついに、互いを尊敬しながらも、同じ道を歩むことはできなくなったのです。結果として、二人の間には深い溝が生まれ、やがて創作方針の衝突が決定的な亀裂として刻まれました。

決別後のそれぞれの運命

蜜月時代の代表作とその評価

二人の黄金期には、『婦女人相十品』や『当時三美人』などの傑作が次々と誕生しました。これらは、蔦重の企画力と歌麿の筆力が見事に融合した「江戸美の最高峰」とされ、のちの美人画の基準を決定づけた作品群です。

特に『婦女人相十品』では、女性の感情や内面を繊細に描き出し、単なる美の理想を超えた心理描写が高く評価されました。また『当時三美人』では、実在の町娘をモデルにするという革新的な手法が話題となり、江戸庶民文化の象徴として人気を博しました。

蔦重の販売戦略と宣伝力も相まって、これらの作品は爆発的な成功を収め、江戸の町を席巻しました。

蔦屋重三郎の死と遺された功績

1797年、蔦屋重三郎は47歳という若さでこの世を去ります。

その死因については記録が少なく、明確にはわかっていませんが、度重なる幕府からの処罰による経済的困窮と心労、そして体調の悪化が重なった結果と考えられています。

近年の研究では、過労やストレスによる衰弱死、あるいは病に倒れた可能性が高いとされています。晩年の彼は、度重なる出版規制と経済的打撃の中でも、新しい才能を発掘し続けました。

彼が築いた出版文化の遺産は、後世の浮世絵師や文化人に多大な影響を与え、彼の理念—「芸術を庶民の手に届ける」—は、江戸の知的文化の根幹を支える指針となりました。

蔦重の死は、江戸の芸術界にとっても大きな損失であり、耕書堂が灯した知の灯は、彼の死とともに一つの時代の終焉を告げました。

悲劇的な最期を迎えた歌麿と投獄の背景

蔦重の死後、歌麿は別の版元で活動を続け、依然として高い人気を誇りましたが、かつてのような奔放な創作環境は失われていきました。

蔦重の死を歌麿が知っていたことは確かであり、彼は長年の友であり理解者を失った深い喪失感に包まれたと考えられています。

直接的な記録は残っていませんが、当時の同時代資料や美術史研究では「蔦重の死は歌麿に大きな精神的影響を与えた」と伝えられています。英語圏の資料には“Utamaro was apparently very upset by the loss of his long-time friend and supporter.”という記述もあり、彼が蔦重の死を悲嘆したことは広く受け止められています。

蔦重という理解者を失った後、歌麿はより孤独な創作の道を歩むことになります。彼の筆は、女性の官能美から人間の哀しみや儚さを描く方向へと変化しました。

その筆致には、蔦重亡き後の孤独と、時代への静かな抵抗のような感情が滲んでいます。幕府による厳しい検閲や寛政の改革の影響の中で、かつての自由な発想は抑えられ、彼の創作は次第に制限されていきました。

やがて、歴史書『太閤記』を題材にした風俗画が幕府の怒りを買い、手鎖50日の刑(実質的な投獄)を受けるに至ります。この事件は、芸術が政治や道徳の制約といかに衝突するかを象徴する出来事でした。

歌麿は出獄後、健康を損ね、間もなく世を去ったと伝えられています。彼の晩年には華やかな栄光よりも、抑圧と孤独が影を落としていました。それでも、天才絵師は最後まで筆を手放さず、時代の枠を超えた「美」の追求に生涯を捧げたのです。

- 無許可の出版

『太閤記』を題材にした武者絵を、許可を得ずに出版したことで、当時の出版統制に違反したとされました。 - 実名の使用

豊臣秀吉やその妻、武将の名前や家紋を実名で描いたことが問題となりました。歴史上の人物を実名で描くことは、当時は禁じられていました。 - 風刺の疑い

秀吉と5人の妻の花見を描いた作品が、将軍の私生活を風刺していると受け取られた可能性がありました。

まとめ:蔦重と歌麿の物語から現代のクリエイティブを学ぶ

喜多川歌麿と蔦屋重三郎の関係は、単なる絵師と版元を超えた時代創造のパートナーシップでした。

互いの信頼が新しい芸術を生み出し、江戸の文化を押し上げた一方で、時代の波や社会的規制がその絆を試しました。

寛政の改革による弾圧、写楽の登場による焦燥、そして芸術と商業の対立——それらは、今も創作に携わる人々が直面する普遍的な課題です。

蔦重は時代を読む目で芸術を広め、歌麿は時代を越える筆で人の心を描きました。

二人の歩んだ道は、理想と現実、自由と制約の間で揺れ動きながらも、最終的には創ることの意義を示しています。

彼らの物語は、現代のクリエイターに「信念を持って挑み続ける勇気」と「ともに創る力の尊さ」を教えてくれます。

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)