べらぼう第26話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

新之助の義

利根川決壊の傷跡が残る深川。小田新之助(演:井之脇海)は「おふくととよ坊は世に殺された」と怒りと悲しみに沈みます。蔦屋重三郎(演:横浜流星)が米を届けても「俺が受け取ったから二人は…」と拒む姿に、視聴者も胸が締め付けられる。泣けすぎて崩壊……。

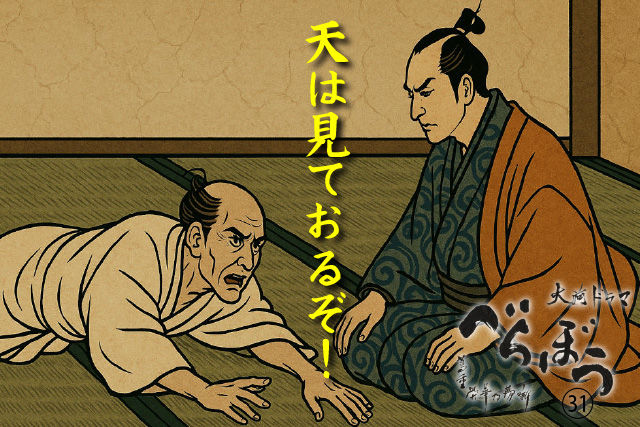

その頃、田沼意次(演:渡辺謙)は老中辞職からの追罰!財産没収に屋敷剥奪、田沼派も総崩れ。「田沼リストラ祭り」すぎてSNS大炎上。御三家と一橋治済(演:生田斗真)は松平定信(演:井上祐貴)を推すが、「将軍家の身内はNGルール」で大モメ。ここで治済の「破れ!わしが破ってよい!」の傲慢セリフ。自分を“天”と錯覚する狂気に、鳥肌立った人多数。

さらに大奥総取締役・高岳(演:冨永愛)の提言で、田沼が「大奥の名」で謹慎解除。

復帰した意次は「裏の老中首座」として暗躍を再開。表で叩かれても、裏で蘇る。しぶとすぎて草! ただし治済は「定信が繋ぎだ」と冷ややかに切り捨て、不気味な余裕を見せるのが怖い。

一方、深川では「田沼の犬」と蔦重が罵られる場面も。田沼が米を流した功績が伝わらず、三浦庄司(演:原田泰造)に愚痴ると「黄表紙で広めよ」と逆に仕事を振られる始末。ここは「蔦重、神かよ!」というより「蔦重、損すぎて草!」。

やがて大坂で米騒動、江戸でも「打ち壊し」の気配が。謎の物乞い男(演:矢野聖人)が「犬を食え!」とデマを飛ばし、群衆の怒りは爆発寸前。ここで町人姿の治済が……!人々の混乱を見て、ニヤリと笑うその姿が不気味すぎてホラー演出。

怒りに燃える新之助は「米が売られぬのは権力も一緒に儲けてるからだ!おふくと坊はその世に殺された!」と魂の絶叫。演説レベルの長ゼリフに「熱すぎて草!」とSNS喝采。

だが背後で治済の影が薄笑いを浮かべているのを見て「こいつ黒幕すぎ!」と震えた人も多かったはず。

ラストは打ち壊し寸前の江戸。

蔦重は「のぼりを作る代わりに死ぬな」と江戸っ子に願いを託す。新之助が書いた「勿視金可視萬民 爲世正我々可打壊(金を視ることなかれ、民を視よ)」のスローガンが、歴史の転換を告げる。

……だが群衆の中で町人姿の治済が薄笑い。江戸の炎上を楽しむ狂気の姿は、まさに闇の支配者か?!

そして――1787年「天明の打ち壊し」勃発!

果たして、定信は政を握れるのか?田沼は影で生き残れるのか?

そして治済の不気味な暗躍はどこまで広がるのか?震えて待て!

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

天明の打ち壊し(てんめいのうちこわし)

1787年(天明7年)に江戸で起こった大規模な暴動です。

当時の日本は、天候不順による飢饉や利根川の氾濫などの災害で米が不足し、人々は食べる物さえなく苦しんでいました。ところが米を持っている商人や米屋が「値がもっと上がるまで売らない」と米を隠し、ますます米の値段が高くなっていったのです。

怒った町人や農民たちが米屋・質屋・豪商の店を襲い、倉にある米を壊して奪いました。これを「打ち壊し」といいます。特に天明7年の打ち壊しは規模が大きく、江戸だけでなく大阪や京都にも広がり、世の中の不満が爆発した象徴的な出来事になりました。

つまり「天明の打ち壊し」は、食べられないほどの飢えと、幕府や商人への怒りが結びついて起きた“民衆の叫び”だったのです。

新之助の書き言葉

「勿視金可視萬民 爲世正我々可打壊」※史実ではありません。

(読み:金を視ることなかれ、萬民を視よ。世を正さんとして、我々打ち壊すべし)

これはドラマで新之助が書いたスローガンです。意味はこうです。

- 勿視金(もってかねをみることなかれ)

金儲けばかりを見るな。 - 可視萬民(ばんみんをみるべし)

すべての民の暮らしを見よ。 - 爲世正(よをたださんとして)

世の中を正しくするために。 - 我々可打壊(われわれうちこわすべし)

我々は打ち壊すのだ。

つまり、「金に目をくらませるな!困っている人々を見よ!世を正すため、俺たちは打ち壊す!」という力強いメッセージです。まるで当時のデモのプラカードやスローガンのような役割を果たしていました。

![[べらぼう第33話あらすじ]<br>〜打ち壊しの夜、蔦重助けて、新之助逝く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-33-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)