べらぼう第26話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)

天明7年(1787年)5月20日——江戸の夜が爆ぜた!

小田新之助(演:井之脇海)率いる一党が、田沼家御用達の米屋を木槌でドッカーン!

「天誅だ!俺たちの苦しみを思い知れ!」の雄叫びが響く。

庶民の怒りがついに限界突破。米俵を奪っては道にぶちまけ、川に投げ込み…いや、それ食えないって!

でも彼らにとっては盗みじゃない、“正義の打ち壊し”。

江戸城では田沼意次(演:渡辺謙)が報告を受けて渋面。そこに現れたのは、蔦屋重三郎(演:横浜流星)!

源内の弟子筋ルートからの報せを持ち込み、「米が配れねぇなら、金を撒けばいいんじゃね?」と、まさかのバズ案提案!

田沼、即採用。しかも大名たちに負担させようとする抜け目のなさ…この老中、ビジネスセンスえぐい!

一方、耕書堂では、てい(演:橋本愛)が静かに呟く。

「李代桃僵(りだいとうきょう)と申します」

つまり“すももが桃の身代わりに倒れる”戦略。米俵を一つ外に出して、「打ち壊し回避ディフェンス」発動!

さすがてい、頭脳プレー天才すぎて草。

そんな中、蔦重は田沼の命を受けて、金を配るためのビラを刷る。

でもそのビラをどう配る?打ち壊し真っ最中だぞ!?誤れば田沼の手先扱いで即ボココース。

まさかの命がけプロモーションだ〜〜〜!

田沼は江戸城で大名たちに頭を下げる。「どうか、お救い米を!」

「おぉ田沼、そこまで頭下げる!?」とざわつく中、意次は涙ながらに叫ぶ——

「騒ぎを真に収めるのは、米にございます!」

老中のガチ土下座、政治史に刻まれた瞬間。この時代、上に立つ者が本気で“民のために頭を下げる”なんて、泣ける展開すぎ!

一方その頃、耕書堂では芸者チームが大騒ぎ。幟(のぼり)づくりに銅鑼の準備にてんやわんや。

そして登場——富本斎宮太夫(演:新浜レオン)!その歌声が夜の江戸に響き渡る。

太夫の歌と芸者の舞、次郎兵衛たちが練り歩き、「お救い銀〜♪」の声が通りに広がる。

もうこれは江戸のストリートライブ。

踊る民衆、配られる金。混乱が祭りに変わる瞬間。蔦重の策、バズりすぎてトレンド1位確定。

だが、その陰に忍び寄る黒い影——丈右衛門だった男(演:矢野聖人)。

「蔦重ォ…貴様ぁ…!」と低く唸りながらナイフを構える!

蔦重、背後から肩をつかまれ…刃が閃く!

その刹那、新之助が間に飛び込む!

「新さんッ!!!」

群衆が悲鳴を上げる中、血の匂いと共に倒れる二人。

さらに飛ぶ矢。

撃ったのは長谷川平蔵(演:中村隼人)!丈右衛門だった男は、ついに絶命。

だが新之助の顔は青ざめていく。毒が回ってる!?

蔦重が肩を抱くと、新之助は微笑みながら言う。

「蔦重を守れて…よかった……俺は……世を明るくする男を守るために、生まれてきたんだ……」

やめて、そんな最期のセリフ、泣くしかないじゃん……!

蔦重の腕の中で、新之助は静かに息を引き取った。

その後。墓地で佇む蔦重の前に、喜多川歌麿(演:染谷将太)が現れる。彼は花や虫を描いた絵を見せ、「命を紙の上に残す。それが俺の償いだ」。

蔦重、堪えきれず涙がこぼれる。

「新さんって、どんな顔して死んだ?」と問う歌麿。

蔦重は嗚咽混じりに答える。「いい顔だったよ。いっちばん、いい顔で……おめぇに、写してもらいたかった」

江戸の空気が止まるほどの静けさ。蔦重、初めての涙。

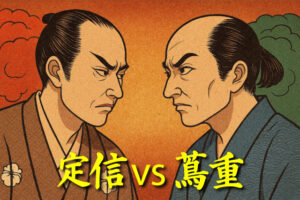

だが物語は止まらない。白河小峰城では松平定信(演:井上祐貴)が老中就任を決意。

一橋治済(演:生田斗真)との密談が火種を生む。

田沼の時代が、いま終わろうとしている——。

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

李代桃僵(りだいとうきょう)

中国の故事成語で、「桃の木の身代わりに李(すもも)の木が罰を受ける」という意味です。本来は他人の罪や災いを代わりに受けることを指します。転じて、「身代わり」「犠牲になる」というたとえとして使われます。

斎宮太夫(さいぐうのたいふ)

平安時代に伊勢神宮へ仕える皇女・斎宮(さいぐう)にお供した女官のこと。高い身分の女性が務め、歌や舞にも通じていました。後世では、才色兼備な女性を称える呼び名としても知られています。

お救い銀(おすくいぎん)

江戸時代に、飢饉や災害の際、貧しい人々を助けるために幕府や大名が支給したお金のことです。現代でいえば「救済金」「生活支援金」にあたります。庶民にとっては命をつなぐ大切な支援でした。

長谷川平蔵(はせがわへいぞう)

江戸幕府の火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)長官。実在の人物で、悪を憎みながらも情けを持つ人物として知られ、「鬼平(おにへい)」の愛称で親しまれました。池波正太郎の『鬼平犯科帳』のモデルにもなっています。

高岳(たかおか)

江戸城大奥の取締役で、女中たちをまとめ、規律を守らせる立場の女性。権限が強く、大奥の秩序を支える要職でした。大奥内の「女たちの政治」を動かすキーパーソンでもあります。

田安家(たやすけ)

徳川将軍家の一門で、御三卿(ごさんきょう)のひとつ。初代は徳川吉宗の次男・徳川宗武。将軍を出す可能性を持つ名門で、水戸・尾張・紀伊の御三家に次ぐ格式を誇りました。江戸・田安門のあたりに屋敷がありました。

![[べらぼう第32話あらすじ]<br>新之助の怒りと治済の暗躍!田沼失脚と江戸騒乱が交錯する!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/08/berabo-32-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)