Contents

べらぼう第36話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

鸚鵡のけりは鴨

1789年、寛政元年。

江戸では風刺本が大ブーム!『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』が飛ぶように売れ、庶民は爆笑。

でも、その笑いの矛先にいたのが他でもない、改革まっしぐらの松平定信(演:井上祐貴)だった。

田沼意次への投石を許したあたりから定信の評判は下り坂。なのに本人は気づかず「真面目は美徳!」一直線。

賄賂禁止令で役人たちが次々に辞めて人手不足。

「なぜ忠義を喜びとせぬ!」とブチギレる定信、もう空気読めなさすぎて草。

そんな折、側近・本多忠籌(演:矢島健一)が差し出した一冊——『鸚鵡返文武二道』。

定信の理想が見事に空回りしている様を、皮肉たっぷりに描いた風刺傑作。ページをめくる定信の眉間にシワが寄る。

「これはもはや謀反も同じである!」

ブチィィィィッ! 本を真っ二つに破り捨てる老中様。江戸一の風紀委員、ついにプッツン。

翌日、日本橋に奉行所の面々がドドッと突入!

耕書堂はまるで出版版・踏み絵会場。黄表紙は没収・絶版・作者逃亡。朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)は国へ帰り、恋川春町(演:岡山天音)は「病で隠居」という名目で幽閉。

蔦屋重三郎(演:横浜流星)、絶体絶命。

そこへ届いた一通の手紙——大田南畝(演:桐谷健太)から。「平秩東作(演:木村了)が危ない」

急ぎ見舞うと、病床の東作がぼんやりと語る。

「この前、平賀源内(演:安田顕)が来たんだ。狂歌会に出てぇってよ。」まるで夢うつつのような幻視。

須原屋市兵衛(演:里見浩太朗)は静かに盃を傾ける。

「世界の時計は進むのに、日の本だけ逆戻り…。俺や田沼様がやったことは何だったんだ。」

文明開化のはるか前、江戸の夜に灯るのは志の炎だけ。そして春、東作は静かに息を引き取った。

そんな中、定信は「蝦夷地改革案」を提案。

が、これまた裏目。一橋治済(演:生田斗真)がピシャリ「そなたの案こそ“田沼病”と笑われるぞ。」

痛烈。しかも治済は春町の風刺本『悦贔屓蝦夷押領』までチラ見せ。

内容は“義経=田沼意次”というメタ構造。定信、顔面蒼白!

蔦屋のもとを訪ねた春町がぽつり。「このまま主君に迷惑は掛けられねえ……。」

蔦重が提案する。

「別人として生きりゃいい。死んだことにして、筆を続けるんだ。」

最初は冗談だった。でも春町は真顔でうなずく。

主君は涙をこらえて言った。

「そなたの筆が生きるなら、我が名などいくらでも捨てようぞ。」武士の誇りと作家魂、両立は叶わぬ夢か——。

喜三二の送別会。駿河屋に笑いが戻る。

山東京伝こと北尾政演(演:古川雄大)が筆を持ち、「“北里喜之介”って名前でサインを!」といたずら。

「それ、喜三二先生が新しい名前で書くってことか!?」

一同、爆笑。江戸の出版界、やっぱり粋だねぇ。

だがその夜、悲報が届く。

春町、切腹。

主君を守るため、「逃げよ」の言葉を拒み、自ら腹を切ったという。

最後にてい(演:橋本愛)が見た春町の姿は、「豆腐でも買って戻る」と微笑む姿だった。

蔦重が屋敷で見つけた辞世の句。

「我もまた 身はなきものと 思ひしが 今はの際は さびしかり鳧(けり)」

唐来三和(演:山口森広)が思わず書き換える。

「我もまだ実は出ぬものと思ひしが 今はの側が恋しかり鳧(けり)」

「お腹壊した句かよ!」と怒号が飛ぶが、三和は叫ぶ。

「だってよ!こんなの、ふざけなきゃやってらんねえだろ!!」

笑いと涙が入り混じる中、蔦重は気づく。

春町の亡骸の頭には豆腐。……そう、“豆腐の角に頭をぶつけて死んだ”という洒落を、自分で実行したのだ。

最期まで笑いで締めた、江戸一番の戯作者。

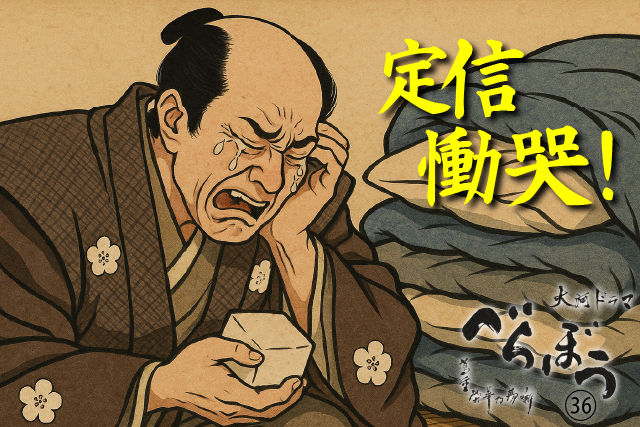

春町の死を知った定信は、静かに崩れ落ちた。

「たわければ腹を切らねばならぬ世とは…誰のための世か。」

布団に顔を埋め、嗚咽する定信。

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

鸚鵡のけりは鴨(おうむのけりはかも)

第36話のサブタイトル。

風刺作『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』に登場する“鸚鵡(オウム)”と、辞世の句にある「鳧(けり)」=鴨の意味をかけています。

オウム返し=風刺の象徴、鴨=死の静けさを表し、「笑いの中にある悲しみ」と「言葉の力」を描いています。江戸の風刺文化を象徴する言葉です。

朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)

江戸時代の風刺作家。黄表紙と呼ばれる風刺本を多く書き、蔦屋重三郎とともに笑いで世の中を切り取った才人です。

『文武二道万石通』では、政治を皮肉りながらもユーモアを忘れない姿勢が光ります。

平秩東作(へいちつ・とうさく)

狂歌や滑稽本で知られる戯作者。平賀源内の影響を受け、新しい時代の知を追い求めた自由人です。

病床で「源内が夢に現れた」と語る場面は、時代の変化に取り残される“知の悲しみ”を感じさせます。

山東京伝(さんとう・きょうでん)

浮世絵師・北尾政演の筆名。江戸を代表する戯作者で、洒落や風刺で世相を描いた人気作家として知られます。

劇中では朋誠堂喜三二や恋川春町とともに蔦屋耕書堂の仲間として登場し、「北里喜之介」という名前で再出発する場面も印象的です。

唐来三和(とうらい・さんわ)

戯作者仲間の一人。陽気でおどけた人物ですが、仲間思いの一面もあり、悲しみを笑いに変える江戸っ子気質の象徴です。

春町の死の場面では「ふざけなきゃやってられねえ」と涙する姿が印象的です。

『悦贔屓蝦夷押領(えつびいき・えぞおうりょう)』

恋川春町(岡山天音さん)が書いた風刺本です。

英雄・源義経を田沼意次に重ね、蝦夷地を平定して将軍に献上する物語になっています。

これは松平定信の政策「蝦夷上知案」を皮肉った作品で、権力者の「手柄の横取り」を笑い飛ばす内容です。

一橋治済(生田斗真さん)が定信にこの本を見せる場面は、風刺が権力を映す鏡であることを示しています。

![[べらぼう第37話あらすじ]<br>春町の死が変えた江戸!蔦重、京伝、そして定信の覚悟!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-37-1-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)