Contents

べらぼう第37話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

地獄に京伝

——春町の豆腐が冷めぬうちに、江戸がまた燃えてます。

恋川春町(演:岡山天音)が命を絶った夜、蔦屋重三郎(演:横浜流星)は自分を責めていました。

あの春町の死は、江戸じゅうの戯作者たちの心を凍らせた。筆を折る者、逃げる者、沈黙する者——まるで言論の冬。「笑いで世を変える」夢は、今や遠い幻。

松平定信(演:井上祐貴)もまた、深いため息をつきます。彼の理想もまた、凍りついていく。

蔦重は「町人作家で攻めよう!」と切り替えるけれど、北尾政演(演:古川雄大)すら萎縮中。

「みんな腰引けてんじゃねぇかよ!」と蔦重ブチギレ。——でも、誰も書けない。

一方そのころ、喜多川歌麿(演:染谷将太)にはビッグニュース!

栃木の豪商・釜屋伊兵衛(演:益子卓郎)から、肉筆画の依頼が舞い込みます。

しかも“深川の雪・品川の月・吉原の花”の三部作に繋がる大仕事。「ついにオレの時代キターーーー!」と小躍りする歌麿。

でもその喜びをきよ(演:藤間爽子)に伝えようとしたとき、彼女の足が少し不自由なことに気づいて——沈黙。

幸せと哀しみが交錯する、静かな時間。泣ける。

そのころ、定信は“倹約改革”をさらに推進!

借金まみれの武士を救うため、札差に「債務放棄せよ」と命じる棄損令を発動。さらに日本橋中洲の歓楽街を取り壊し。

「風紀を正す!」と正義感まっしぐらの定信、でも現場は大混乱!

吉原は閑古鳥、女郎たちは値崩れ、もう“経済崩壊”レベル。

「これじゃ夢も希望もねぇ、“地獄の遊郭”じゃねぇか!」蔦重は吉原の現状を見て絶句。

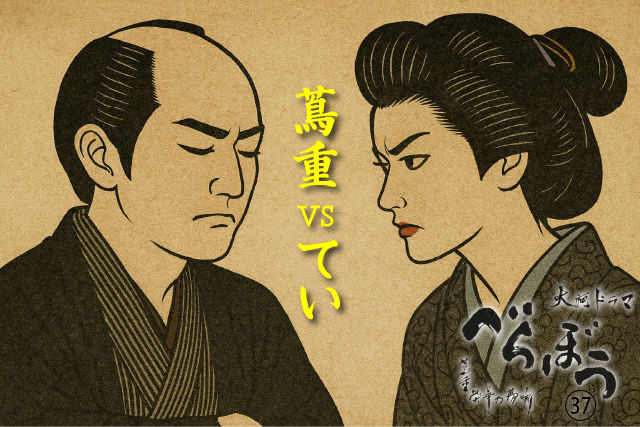

地獄を救うため、北尾政演&歌麿に「豪華絢爛な女郎を描け!」と提案するが、そこに待ったをかけたのが——てい(演:橋本愛)。

「お二方とも、書かないでくださいませ!」え?マジで?ここでストップ?

ていは蔦重に言い放つ。

「旦那様は市井の一本屋。志は立派ですが、少々己を高く見積もりすぎでは?」

……出た、正論パンチ。

蔦重も負けじと反論!

以前ていが言った「陶朱公のように生きろ」発言を持ち出し、バチバチの口論。

ていはさらに「韓信の股くぐり」を例に出し、

「一時の屈辱を耐えることこそ知恵です!」と冷静に返す——これ夫婦喧嘩より緊張する。

二人は対立したまま、それぞれ筆をとる。

「春町の志を継ぐ」と燃える蔦重と、「守ることもまた誠」と信じるてい。

「正義vs正義」の構図が熱すぎて鳥肌!

一方、政演は女郎と客をありのまま描く洒落本を構想。

「女の涙も笑いも全部、まんま書く」

それが後に蔦重の運命を揺るがす火種になるとは、この時まだ誰も知らない——。

そのころ、大奥では定信が“倹約令”の手をのばします。

「羊羹など御膳所で作れば十分!」と豪華スイーツ文化を一刀両断。

庶民だけでなく、上流階級までも節制の波。

でも、この真面目すぎる改革が、のちに大波乱を呼ぶことに…!

そんな中、定信は病床の徳川治貞(演:高橋英樹)を見舞う。

「悪をなくそうとするな。世のすべては神の御業だ」

…その言葉に定信の目が潤む。

「私は信じる道を貫き、あの者の死に報いる!」。春町を思い出す定信の横顔。涙腺、完全崩壊。

そしてついに、蔦重と政演の友情が崩れる。

政演が別の出版社で“心学本”を書いたと聞いて、蔦重がブチギレ。

「抗ってねえと、たわけられねぇ世になっちまうんだよ!」

これ、現代のSNS論争にも通じる名セリフ。

蔦重の怒りが火を吹き、政演は冷たく言い放つ。

「オレ、もう書かねえっす。」——蔦屋vs政演、分裂の危機!

果たして、笑いと風刺の魂は再び蘇るのか?

江戸の“地獄”に放たれた京伝の筆が、次回、火をつける——!

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

釜屋伊兵衛(かまや・いへえ)

江戸時代の栃木・嘉右衛門町に実在した豪商です。通称「釜伊(かまい)」とも呼ばれ、蔵造りの屋敷をかまえた有力商人でした。

ドラマでは、絵師・喜多川歌麿に高価な肉筆画を依頼した人物として登場します。彼の注文が、後に名作「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」といった三部作につながっていきます。

陶朱公(とうしゅこう)

中国・春秋時代の実在の人物、越の忠臣・范蠡(はんれい)のことです。主君・勾践(こうせん)を助けて宿敵の呉を滅ぼした後、政を離れて商人となり、「朱公」と名乗って巨万の富を築きました。

その後、名声が高まると財産をすべて人に譲り、再び姿を消したといわれています。蔦屋重三郎が目指す「名より実を取る」生き方の象徴として描かれています。

韓信の股くぐり(かんしんのまたくぐり)

中国・前漢の名将・韓信が若い頃、町のならず者に「臆病者め!」と挑発され、「私の股をくぐれ」と命じられたとき、争わずにその股をくぐって恥を忍んだという故事です。

一時の屈辱を耐えてこそ、後に大きな成功をつかめるという教えから、「大志を抱く者は小さな恥を気にしない」という意味で使われます。

ドラマでは、てい(演:橋本愛)が蔦屋重三郎に諭すシーンで引用されました。

大奥・御膳所(ごぜんしょ)

江戸城の中にあった調理専門の部署です。将軍や大奥に出す食事を作る場所で、現代でいえば「宮内庁の厨房」のようなものです。

松平定信は倹約のため、「高級菓子の羊羹などは御膳所で自前で作らせれば費用が10分の1になる」と提案しました。この発言が“大奥の改革”の象徴となります。

徳川治貞(とくがわ・はるさだ)

紀州徳川家の第10代藩主で、徳川御三家の一つ・紀州藩を治めた人物。政治に誠実に向き合い、倹約や人材登用などの地道な改革で藩政の立て直しを進めました。

また、民の声を大切にし、民意をくみ取る仕組みを模索した人物として知られています。

松平定信に「悪をなくそうとするな。すべては神の御業だ」と諭す場面が描かれ、理想と現実の狭間で揺れる定信の心を深く動かす重要な存在となっています。

蔦屋vs政演

蔦屋重三郎と北尾政演は、かつて共に黄表紙(ユーモア本)を手がけた名コンビでした。しかし、政演が別の出版社で“心学本(まじめな道徳書)”を書いたことから対立します。

蔦重は「たわけ(ふざけ)る自由こそ江戸の魂だ!」と主張し、政演は「面白ければいい、それだけでいいのか?」と応酬。「笑い」と「正しさ」——どちらが人を救うのかを問いかける、物語の大きな転換点となります。

心学本

江戸時代に広まった「心学」という庶民向けの道徳思想を書物にまとめたものです。心学は、商人や職人に「正直・勤勉・倹約」を教え、まじめに働くことが幸福につながると説きました。

心学本では、物語や会話形式で日常の善悪をわかりやすく伝え、庶民の教養書として人気を集めました。

![[べらぼう第36話あらすじ]<br>春町の豆腐と涙が、定信を慟哭させた!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-36-300x200.jpg)

![[べらぼう第38話あらすじ]<br>江戸の出版業界を救え!きよの死が導いた歌麿大首絵、誕生の影に涙!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-38-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)