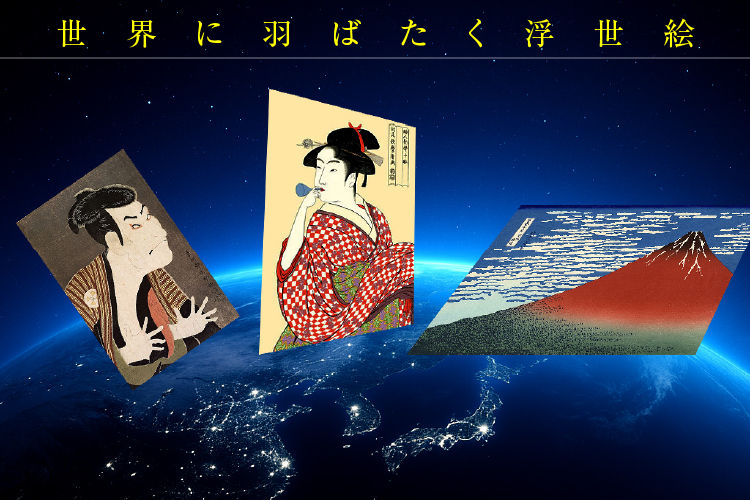

江戸時代に生まれた「浮世絵」は、庶民の暮らしや風景、流行を描いた日本独自のアートです。

絵師だけでなく、彫師や摺師といった職人たちが力を合わせて作り上げた木版画は、世界中の芸術家を魅了し、今もその影響を残しています。

「浮世絵の歴史と展開」では、誕生から黄金期、衰退、そして現代の復興までを10の記事でわかりやすく紹介します。

Contents

浮世絵の歴史と展開シリーズ一覧

第1章 浮世絵の誕生|江戸の町人文化が生んだ庶民のアート

浮世絵がどのように生まれたのかを紹介します。

江戸時代の町人文化や出版の発展など、当時の背景を交えながら、どのように庶民の娯楽と芸術が結びついていったのかをわかりやすく解説します。

例えば、商人や職人が日々の暮らしを楽しみ、芝居や美人画を求めるなかで新しい表現が育ったこと、木版技術がそれを支えたことなど、具体的なエピソードも交えます。

浮世絵の誕生は、まさに江戸の活気と庶民の感性が生んだアート革命だったのです。

浮世絵がどのように生まれたのかを紹介。江戸の出版文化や町人の感性が生んだ、日本初のポップアートの誕生物語です。

【内容】

- 江戸時代の背景と町人文化の台頭

- 菱川師宣と初期の浮世絵

- 出版文化と木版画の発展

- 浮世絵が庶民に愛された理由

- まとめ:庶民が生んだアートの始まり

>>浮世絵の誕生|江戸の町人文化が生んだ庶民のアート

第2章 北斎・広重・歌麿|浮世絵を変えた巨匠たち

浮世絵の黄金期を築いた巨匠たちを中心に、その人物像と芸術の背景を詳しく紹介します。

北斎の独創的な構図や自然観、広重の繊細な情景描写、歌麿の女性美への眼差しは、単なる絵画を超えた人間ドラマのようです。

それぞれがどのように時代を生き、浮世絵という表現を進化させたのか、歴史的背景を交えながら語ります。

江戸の繁栄とともに花開いた彼らの芸術世界をたどりながら、浮世絵がどのように“庶民の心を映す鏡”となっていったのかを感じてみましょう。

浮世絵の黄金期を築いた巨匠たちを紹介。個性豊かな絵師たちの人生と作品を通して、浮世絵の多様な表現を探ります。

【内容】

- 初期の絵師たち(師宣・春信・清長)

- 美人画の巨匠・喜多川歌麿

- 役者絵の革命児・東洲斎写楽

- 風景画の巨匠・葛飾北斎と歌川広重

- まとめ:浮世絵の黄金期を築いた人々

>>北斎・広重・歌麿|浮世絵を変えた巨匠たち

第3章 職人たちの技|浮世絵ができるまで

浮世絵の制作現場には、多くの職人が関わっていました。

この章では、絵師・彫師・摺師がそれぞれどんな役割を果たし、どのように一枚の絵が生まれていくのかを丁寧に解説します。

例えば、絵師が墨線で原画を描き、それをもとに彫師が桜の木を彫り、摺師が和紙に色を重ねていく流れなど、専門用語もわかりやすく説明します。

版木、顔料、和紙などの素材へのこだわりにも触れ、技術の繊細さと分業の調和がどのように浮世絵の美を支えていたのかを紹介します。

浮世絵の裏側には多くの職人の手仕事があります。絵師・彫師・摺師の三者が生み出す分業の美と、その精緻な工程を紹介します。

【内容】

- 浮世絵制作の三役「絵師・彫師・摺師」

- 版木と和紙のこだわり

- 彩色と摺りの技術

- 多色刷りの進化と挑戦

- まとめ:分業が生んだ精緻な美

>>職人たちの技|浮世絵ができるまで

第4章 美人画から風景画へ|浮世絵のテーマの変遷

江戸の文化や社会の移り変わりとともに、浮世絵のテーマも多彩に発展しました。

この章では、美人画や役者絵、風俗画、風景画といったジャンルの変化を通して、当時の人々の暮らしや価値観がどのように反映されていたのかを探ります。

例えば、町娘の粋な姿や芝居小屋での熱狂、東海道を旅する人々の姿など、江戸の活気あふれる日常を描いた浮世絵には、その時代の息づかいが感じられます。

社会の変化や流行を映し出す“時代の鏡”として、浮世絵がどのように庶民文化を表現してきたのかを詳しく見ていきましょう。

江戸の風俗や旅の風景、芝居文化まで、浮世絵の題材は時代とともに変化しました。テーマの移り変わりと社会背景をたどります。

【内容】

- 美人画の魅力と流行

- 役者絵に見るスター文化

- 風俗画が映す江戸の暮らし

- 風景画の登場と旅ブーム

- まとめ:移りゆく時代とともに描かれた浮世

>>美人画から風景画へ|浮世絵のテーマの変遷

第5章 浮世絵ブームと衰退|明治が変えた日本の美

江戸後期に絶頂を迎えた浮世絵は、明治維新という大きな転換期を迎えます。

この章では、なぜ浮世絵が次第に衰退していったのか、その背景をわかりやすく解説します。

文明開化による価値観の変化、西洋文化の流入、写真技術の登場などが人々の生活や美意識を大きく変えました。

華やかな町人文化が次第に姿を消すなかで、浮世絵師や職人たちはどのように新しい時代と向き合ったのか。

当時の人々の反応や社会の空気を感じながら、浮世絵の終焉とその後の影響を探っていきます。

最盛期を迎えた浮世絵が、明治維新の波にどう向き合ったのか。文明開化とともに訪れた衰退の背景を考察します。

【内容】

- 浮世絵ブームと出版文化の隆盛

- 明治の近代化と価値観の変化

- 写真技術と洋画の登場

- 消えゆく版元と職人たち

- まとめ:変わりゆく時代の中で

>>浮世絵ブームと衰退|明治が変えた日本の美

第6章 西洋を魅了した浮世絵|印象派が受けた衝撃

浮世絵が海を越え、西洋の芸術家たちを驚かせた時代。その影響は単なるブームにとどまらず、美術史を変えるほどの衝撃を与えました。

例えば、ゴッホは歌川広重の「名所江戸百景」や葛飾北斎の「富嶽三十六景」を模写し、浮世絵の鮮やかな色彩や大胆な構図を自身の絵に取り入れました。

モネやドガもまた、日本の絵画に見られる余白の美や平面構成に魅了されたといいます。

この章では、そんな具体的なエピソードを通して、浮世絵がどのように西洋の芸術家の創作を刺激し、新しい表現の扉を開いたのかを探ります。

浮世絵が海を越え、西洋の芸術家たちを魅了した時代。ゴッホやモネが見た“日本の美”の力を探ります。

【内容】

- ヨーロッパでの浮世絵ブーム

- 「ジャポニスム」とは何か

- ゴッホ、モネ、ドガらへの影響

- 西洋画に取り入れられた構図と色彩

- まとめ:浮世絵が橋渡しした東西の美

>>西洋を魅了した浮世絵|印象派が受けた衝撃

第7章 現代に生きる浮世絵|新しい命を得た江戸の美

デジタル時代の今も、浮世絵は新しい表現として息づいています。

この章では、現代アートやテクノロジーとの融合を中心に、浮世絵がどのように再評価され、再創造されているのかを紹介します。

例えば、現代の木版画家・石川真澄やアメリカのアーティスト、デイブ・ブルらが、伝統技術を生かしながら新しい視点で作品を制作しています。

また、東京や京都で開催される現代浮世絵展では、3Dプリントやデジタル摺りを用いた作品も登場し、伝統と革新が共存する場として注目を集めています。

さらに、海外のギャラリーでも江戸の美をテーマにした展覧会が続き、浮世絵の精神は時代を超えて受け継がれています。

デジタル時代の今も、浮世絵は新しい形で息づいています。現代アートとしての再評価と再創造の動きを紹介します。

内容

- 現代の浮世絵師たちの挑戦

- デジタル木版画と新技術の融合

- 海外アーティストとのコラボレーション

- 伝統と革新の共存

- まとめ:未来へ受け継がれる江戸の美

>>現代に生きる浮世絵|新しい命を得た江戸の美

第8章 世界の浮世絵コレクション|名品が語るアートの旅

世界各地の美術館に所蔵される浮世絵の名品を紹介します。

この章では、どんな作品が海外に渡り、どのように展示されているのかを具体的に見ていきます。

例えば、ボストン美術館には北斎の「神奈川沖浪裏」や広重の「東海道五十三次」などが保存され、特別展では日本から貸し出された貴重な初摺り作品も展示されました。

また、大英博物館では浮世絵がヨーロッパの芸術観を変えた証として紹介され、来館者の注目を集めています。

さらに、日本国内の美術館では、保存修復と研究が進み、浮世絵の里帰り展が開催されることもあります。

こうした国際的な交流を通して、浮世絵がいかに世界の芸術に根付いたかをたどります。

世界各地の美術館に所蔵される浮世絵の名品を紹介。名画を通して、国を越えて広がる浮世絵の魅力を再発見します。

【内容】

- ボストン美術館の浮世絵コレクション

- 大英博物館とフリーア美術館

- 日本国内の代表的収蔵館

- 展覧会と国際交流の歴史

- まとめ:浮世絵がつなぐ世界の美

>>世界の浮世絵コレクション|名品が語るアートの旅

第9章 アニメ・ゲームに息づく浮世絵|ポップカルチャーとの融合

アニメやゲーム、映画、ファッションなど、現代のあらゆる文化の中に浮世絵の精神が息づいています。

例えば、スタジオジブリの背景美術には広重の風景構図を思わせる遠近法が見られ、『鬼滅の刃』や『ポケモン』の和風デザインにも浮世絵の色彩感覚が取り入れられています。

ゲーム『大神』や『朧村正』では、まるで動く浮世絵のようなビジュアルで世界観を表現しています。

この章では、こうした具体的な例を通して、浮世絵がどのように現代のポップカルチャーに融合し、新しい命を得ているのかを紹介します。

アニメ、映画、ファッションにまで影響を与えた浮世絵。現代のポップカルチャーと浮世絵のつながりを探ります。

内容

- アニメ・映画に見る浮世絵的構図

- ゲームデザインと和のモチーフ

- ファッションと広告の中の浮世絵

- 世界的な「ジャパンカルチャー」への影響

- まとめ:過去と未来をつなぐアート

>>アニメ・ゲームに息づく浮世絵|ポップカルチャーとの融合

第10章 浮世絵を守る人たち|未来へつなぐ保存と修復

浮世絵を後世へと伝えるために尽力する専門家たちの仕事を紹介します。

この章では、紙や顔料の劣化を防ぐための温湿度管理や、破損した部分を補う修復工程などをわかりやすい言葉で解説します。

例えば、薄くなった色を和紙で補強したり、虫食い部分を極細の筆で描き直したりする繊細な作業には、熟練の技と根気が求められます。

近年では、デジタルスキャンによる高精細アーカイブ化も進み、貴重な作品を世界中で閲覧できるようになりました。

保存の現場では、単に作品を守るだけでなく、未来の世代へ文化を受け継ぐという使命感が息づいています。

浮世絵を後世へ伝えるために尽力する人々を紹介。保存技術、修復の現場、デジタル化への挑戦を追います。

【内容】

- 浮世絵の劣化と保存の課題

- 修復の技術と専門家の仕事

- 美術館・研究機関の取り組み

- デジタルアーカイブと新しい保存法

- まとめ:次の世代へ受け継ぐために

>>浮世絵を守る人たち|未来へつなぐ保存と修復

まとめ:浮世絵の歴史と展開

浮世絵は、江戸の人々の暮らしや感性を映し出す“庶民の美術”でした。

その題材には、日常の喜びや季節のうつろい、芝居や祭りといった庶民の生活文化が生き生きと描かれ、当時の人々の夢や憧れを映す鏡でもありました。

やがてその独自の構図や色彩は海を越え、西洋の画家たちを驚かせ、印象派の誕生に大きな影響を与えました。

モネやゴッホが浮世絵に見出した“自由な美”は、近代芸術の原動力となり、異文化の対話を生み出したのです。

そして今、浮世絵は再び現代日本で再評価され、アートやデザインの世界で新しい命を吹き込まれています。

このシリーズを通じて、あなたも一枚の絵に宿る物語や、時を超えて人々をつなぐ美の力を感じていただければ幸いです。

![[べらぼう第35話あらすじ]<br>凧をあげれば国は治まる!?定信改革に江戸っ子たちが大混乱!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-35-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)