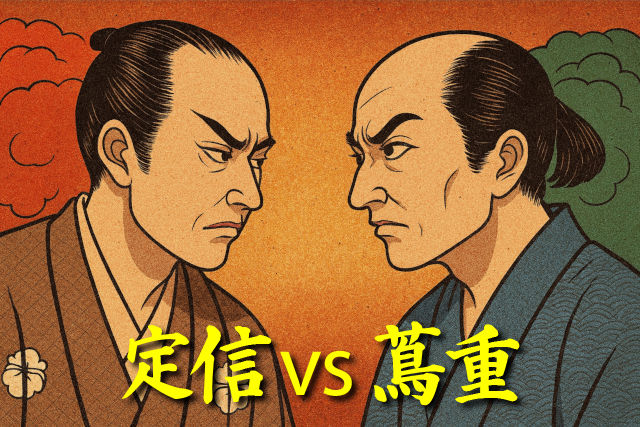

江戸の町に文化が花開いた18世紀後半。政治の理想と芸術の自由が激しくぶつかり合った時代がありました。

老中・松平定信による出版統制と、それに抗った蔦屋重三郎の姿は、「表現の自由」と「秩序の維持」という普遍的なテーマを浮かび上がらせます。

この記事では、二人の信念とその対立を通して、江戸文化がどのように鍛えられ、どのように後世へ受け継がれていったのかを探っていきます。

Contents

松平定信と出版統制の背景

江戸後期、松平定信は政治と社会の乱れを正すために寛政の改革を断行しました。しかしその改革は文化にも及び、出版統制として庶民文化を抑え込む形で現れました。

この章では、定信の思想と政策、そして町人文化の盛衰を見ていきます。

寛政の改革における松平定信の役割

18世紀後半の江戸幕府は、政治的にも経済的にも揺れていました。天明の大飢饉による飢餓と混乱、財政の逼迫、庶民の贅沢化など、幕政の乱れは深刻でした。

そこで登場したのが老中・松平定信です。彼は8大将軍・徳川吉宗の孫にあたり、祖父が行った享保の改革を理想とし、「倹約・道徳・秩序」を柱とする社会の再建を目指しました。1787年から始まった「寛政の改革」は、農村の立て直しや貨幣制度の安定化、学問・風俗の矯正など、多岐にわたる政策で構成されていました。

しかし、改革の根幹には「人心の乱れを正す」という思想がありました。定信は庶民の生活の中にこそ腐敗の源があると考え、贅沢な衣食、遊興、芝居、そして出版物にまで目を光らせました。

幕府の威信を取り戻すためには、風紀の乱れを抑え、思想統制を徹底する必要があると信じていたのです。

出版統制のねらいと仕組み

出版統制は、寛政の改革の中でも特に文化に直接影響を与えた政策でした。

1787年に「洒落本取締令」が出され、風俗を乱す内容の書物や絵画の発行が厳しく規制されました。さらに翌年には「書物改役(しょもつあらためやく)」が設置され、出版物を事前に検閲する制度が整えられました。

書物改役は江戸・京都・大坂に置かれ、版元が出版を企画するたびに内容を届け出て許可を得なければなりませんでした。違反した場合は、出版停止、版木没収、手鎖・遠島などの刑罰が科されることもありました。

当時の検閲対象はきわめて広く、政治批判や風刺、好色的な内容だけでなく、歌舞伎や町人文化を称えるような書物も対象となりました。例えば、恋愛や遊里を描いた黄表紙、洒落本、浮世絵などは「風俗壊乱」とされ、出版が困難になりました。

出版人たちは検閲を避けるために言葉をぼかしたり、筆名を使ったり、地方で密かに刷ったりと、さまざまな工夫で対抗したのです。

この出版統制の背景には、定信の儒教的価値観がありました。彼は「礼節と節度こそが社会を支える」と信じており、民衆文化の奔放さを放置すれば道徳が崩壊すると考えていました。そのため、娯楽や風刺を「秩序を乱すもの」とみなし、徹底的に抑え込もうとしたのです。

江戸出版界と町人文化の隆盛

とはいえ、18世紀後半の江戸は文化の黄金期でもありました。江戸・京都・大坂の三都を中心に出版業が盛んになり、書物は庶民の生活に欠かせない娯楽となっていました。

寺子屋の普及によって読み書きができる人が増え、黄表紙や草双紙、浮世絵、風俗ガイド本など、日常を描いた本が人気を博していました。こうした出版文化は、単なる娯楽ではなく、町人が自らの生活を肯定する手段であり、「庶民の知的自立」を象徴する存在でもありました。

この時代、蔦屋重三郎をはじめとする出版人たちは、絵師・作家・版元・彫師・摺師といった多くの職人たちをまとめ上げ、出版を一大産業へと育て上げていました。出版物は江戸庶民に夢を与え、教養を広め、町人文化の誇りそのものとなっていたのです。

そんな華やかな文化の中で、定信の統制はまるで冷水を浴びせるように降りかかりました。自由な表現を楽しんでいた人々にとって、出版統制は生活の一部を奪う厳しい現実であり、江戸文化の活気を根本から揺るがすものだったのです。

蔦屋重三郎の葛藤と信念

出版統制の時代にあっても、蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)は文化を信じ、芸術を守り抜きました。彼の行動は、表現の自由をどう保ち続けるかという永遠のテーマを投げかけます。

この章では、彼の理念、検閲との闘い、精神的決断を詳しく追っていきます。

文化を信じた商人 ― 蔦屋重三郎の理念

蔦屋重三郎は、18世紀後半の江戸で活躍した版元でした。日本橋に店を構え、絵師・戯作者・彫師・摺師を束ね、作品の企画から流通までを一気通貫で設計した“プロデューサー型”の出版人でした。単に刷って売るのではなく、

- 読者の関心に合わせたシリーズ化(“十選”や“見立て”の揃物)

- 大判錦絵など版型の工夫によるビジュアルの強化

- 季節行事や芝居の興行に合わせた発売タイミング

- 茶屋や芝居小屋を巻き込んだ販路と宣伝

といった方法で“読みたい・見たい・持ちたい”を同時に満たす商品作りを進めました。彼の下で、喜多川歌麿の美人画シリーズや、洒脱な黄表紙・洒落本が次々と生まれ、町人の教養と遊び心を刺激しまし

検閲との闘い ― 権力への挑戦

寛政の改革が始まると、蔦重の企画は検閲の網に直面しました。黄表紙や洒落本の中には、遊里や色事の描写、風刺表現が“風紀を乱す”として摘発された事例が出ました。

山東京伝の作品も取り締まりの対象となり、作者に手鎖の処罰が科された記録が残る一方、版元には科料や版木没収、営業差し止めなどが命じられました。蔦重は編集会議の段階で朱で入る削除指示を見越し、

- 比喩や言い回しを柔らかくする

- 直接描写を避け見立て・暗示へ転換する

- 版元名や役割分担を工夫し現場のリスクを分散する

といった“創作を死なせないための対策”を重ねました。規制が強まる中でも、彼は役者評判記や人物画、風俗の観察といった“社会を映す鏡”としての表現に軸足を移し、芸術と読者の接点を守ろうとしました。

1794〜95年の東洲斎写楽による役者絵の連発は、その象徴でもあります。鋭い似顔の迫力は時に議論を呼びましたが、露骨な艶画を避けつつ“人間の劇”を描く方向へ舵を切った試みでした。た。

松平定信との対立と精神的な決断

定信の統制は、秩序か自由かという価値選択を版元に迫りました。蔦重は“売れるか”だけでなく“出すべきか”を自問し続けました。過激さで注目を集める道もありましたが、彼が選んだのは表現を生かすための工夫と持続でした。つまり、

- 作家と絵師の生活と名を守ること

- 読者の楽しみを絶やさないこと

- 規制の線を読みつつ、文化の灯を次へ渡すこと

この三つを同時に成立させる難しい舵取りでした。結果として、蔦重は露骨な退廃や政治嘲弄に依らず、美と機知で読者を引きつける出版モデルを作りました。

これは短期の話題性よりも、江戸の文化資本を積み上げる選択でした。彼の“しなやかな抵抗”は、のちの版元や画工にとっての作法となり、検閲の時代にあっても創作の場を守るための現実的な勇気として受け継がれていきました。

出版統制の実態と芸術への影響

松平定信の厳しい統制は、出版の現場に恐怖と工夫をもたらしました。絵師や作家はその中で葛藤しながら創作を続け、芸術は新しい形で花開きました。この章では、検閲の実態と芸術家たちの奮闘を具体的に描いていきます。

発禁と処罰 ― 出版現場の緊迫

定信による取り締まりは、出版現場に大きな緊張をもたらしました。内容次第で出版人や作家が処罰されるため、創作の自由は大きく制限されました。

表現の線引きは曖昧で、風刺や恋愛を描いただけでも「風紀を乱す」と判断されることがありました。時には、絵の中のちょっとした仕草や比喩が問題視され、版木の一部が削り取られることもありました。

出版人たちは検閲を恐れながらも、読者の期待に応えるべく、微妙な言葉選びや構図の調整を繰り返しました。検閲をくぐり抜けるために、一度刷り上げた版を差し替えたり、表紙や題名を変えて販売したりするなど、実務上の工夫も求められました。

現場の緊張感は想像を絶するものであり、版元・彫師・摺師・絵師の誰もが息を潜めて仕事を続けていたのです。

喜多川歌麿・東洲斎写楽の試練

蔦重が支えた絵師たちも検閲の影響を受けました。

喜多川歌麿の美人画は「艶すぎる」とされ、作品が発禁になることもありました。ある時は、顔の表情や衣装の露出が“風俗壊乱”とされ、版木が没収される事件も起きました。それでも歌麿は、蔦重の支援のもとで構図や主題を工夫し、精神的な美や季節感を強調した作品を生み出しました。

東洲斎写楽も、蔦重が見出した才能のひとりでしたが、わずか10か月ほどで姿を消しました。その背景には、検閲の影響と、社会の圧力があったともいわれています。写楽の大胆な人物表現は「人の内面を暴きすぎる」と受け取られ、世間から批判も浴びました。

しかし彼の筆致には、役者や庶民の“生きた感情”を描こうとする情熱が宿っていました。こうした芸術家たちの奮闘は、統制下でも創造の火を絶やさぬ抵抗であり、蔦重が掲げた“文化の自由”の象徴でもあったのです。

蔦重が残したもの ― 自由の火を次代へ

厳しい統制の時代にも、蔦重の精神は消えませんでした。彼のもとで学んだ出版人たちは、文化の灯を守り続けました。彼の弟子たちは江戸後期においても慎重に検閲を見極めつつ、新しい表現に挑戦しました。

やがて幕末から明治へと時代が移る中で、自由な出版文化が再び息を吹き返します。新聞や雑誌の誕生、木版から銅版・石版への印刷技術の進歩など、出版の世界は大きく変貌を遂げました。

その根には、蔦重の「人を楽しませたい」という信念が脈打っていました。彼の挑戦は、単なる一商人の物語にとどまらず、文化の自由と創造の尊さを後世に伝える道しるべとなったのです。

松平定信失脚後の出版界の変化

定信の失脚後、統制の網が緩み、出版文化は再び息を吹き返しました。蔦重の後継者たちは新たな表現を模索し、江戸後期から明治への橋渡しを担いました。この章では、出版界の復興と文化の変化を見ていきます。

定信の退場と緩和の動き

1801年、松平定信は失脚し、出版統制は次第に緩和されていきました。定信の厳格な政策は民衆からも批判を浴び、幕閣内でも改革疲れが生じていました。

彼の退陣後、幕府は統制を全面的に緩めることはなかったものの、取締りの実施は徐々に形骸化していきました。検閲担当者の数も減少し、届け出制度が緩やかに運用されるようになりました。

版元たちは再び新作を企画し、文学・絵画・風俗本が相次いで復活しました。なかには、かつて発禁となった書物が改訂版として出版される例もあり、江戸の書店には活気が戻ってきました。

社会全体に「表現の解放」への空気が漂い始め、庶民は再び本を通じて世界を知り、笑い、語る喜びを取り戻したのです。

蔦屋重三郎の晩年と後継者たち

蔦重は文化の波乱を生き抜き、晩年まで出版に情熱を注ぎました。検閲が緩む頃には体調を崩していましたが、弟子たちに向かって「文化は人がつくるもの、止めることはできません」と語ったと伝えられています。

彼の死後も、弟子たちが蔦重の精神を引き継ぎ、江戸文化を支えました。曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』のように道徳と娯楽を両立させた大作や、葛飾北斎の『富嶽三十六景』のような庶民の誇りを描く作品は、蔦重が拓いた「美と知の融合」の精神の延長線上にあります。

出版業者のネットワークも拡大し、江戸だけでなく大坂や京都にも蔦屋流の編集術が広がっていきました。

出版文化の復興と新しい潮流

寛政の改革以後、出版は単なる娯楽から文化的表現へと進化していきました。検閲という束縛を経て、表現者たちはより深い人間描写や社会風刺を模索するようになりました。

読者層も広がり、女性や職人、地方商人などが積極的に本を手に取るようになりました。こうした読者の多様化は、作品内容の変化を促し、随筆・紀行文・翻訳書といった新しいジャンルが登場する契機となりました。

統制の記憶は創作者に「自由の尊さ」を刻みつけ、結果として日本の芸術表現をより成熟させました。蔦重が守り抜いた文化の灯は、江戸から明治、そして近代文学へと連なる長い文化の流れの中で、今も確かに輝き続けているのです。

松平定信と蔦屋重三郎の評価と遺産

権力と芸術という相反する立場から時代を動かした二人です。彼らの理念は対立しながらも、後の日本文化に深く影響しました。この章では、定信と蔦重の評価を通して、江戸文化の遺産を振り返ります。

定信の功罪 ― 理想と現実のはざまで

松平定信は、政治的には倹約と秩序を重んじた名宰相として知られています。しかし文化面では、統制の強さゆえに創造の芽を摘んだという批判も多いです。

彼は財政再建のために奢侈を戒め、学問・道徳を重視する政策を推進しましたが、同時に民衆文化への理解は乏しかったのです。出版統制をはじめ、芝居や遊郭の制限、風俗取締りなどは、庶民にとって息苦しいものでした。

一方で、定信が目指したのは社会の安定と精神の再生であり、決して文化を否定する意図ではありませんでした。理想と現実のあいだで苦悩した政治家としての側面も見逃せません。

彼の改革は、結果的に町人文化を一時的に押しとどめましたが、その反動として、後の文化復興を促す土壌ともなりました。理想と現実のはざまで揺れるその姿は、権力者の孤独と信念を象徴しているのです。

蔦屋重三郎の生涯と文化的影響

蔦重の人生は、文化のために戦った商人の物語です。彼が発掘した才能と築いた出版ネットワークは、後世の芸術家たちに多大な影響を与えました。山東京伝、喜多川歌麿、東洲斎写楽、そして後の葛飾北斎――これらの名が江戸文化を彩ることができたのは、蔦重の慧眼と支援あってこそでした。

彼は「人を喜ばせる出版」を信念とし、芸術と商業を融合させた最初期のプロデューサーでもありました。蔦重の死後、その精神は弟子や後継者に受け継がれ、江戸出版界の発展を支える礎となりました。

彼の影響は、単に出版業の成功にとどまらず、「庶民の知的自由を守る」という理念として今も息づいています。その名は今も「文化を支えた江戸の男」として語り継がれ、現代のクリエイターたちにも共感を呼び続けています。

権力と芸術が残した江戸の遺産

松平定信の統制と蔦重の自由――二人の対立は、単なる政治と文化の衝突ではなく、「表現とは何か」という普遍的な問いを残しました。秩序と自由、そのせめぎ合いがあったからこそ、江戸の文化はこれほど豊かに花開いたのです。

統制の時代を経て、表現の自由が再び芽吹くとき、人々はより強く創造の意味を自覚しました。蔦重が信じた「人の心を動かす文化」は、検閲や弾圧では決して消えないということを証明したのです。

定信が求めた道徳と秩序もまた、後の近代日本における公徳心の形成に寄与しました。二人の理念は、対立しながらも日本文化の双輪として作用し、芸術と権力のあり方に深い示唆を与えています。

彼らが残した江戸の遺産は、自由の価値と責任、そして文化の力を語り継ぐ永遠のテーマとなっています。

まとめ:松平定信 vs 蔦屋重三郎

松平定信の改革は、社会の安定を願った理想であり、蔦屋重三郎の挑戦は文化の自由を守る信念でした。二人の衝突は、権力と芸術の間にある緊張を生み出しながらも、日本文化の成熟を促しました。

統制の中で知恵と工夫が磨かれ、自由を求める精神がより強く育ったのです。彼らの物語は、時代を超えて「創造とは何か」「文化を守るとはどういうことか」を問い続けています。

![[べらぼう第33話あらすじ]<br>〜打ち壊しの夜、蔦重助けて、新之助逝く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-33-300x200.jpg)

![[べらぼう第34話あらすじ]<br>ありがた山の最後の別れ!松平定信の改革に蔦重ブチギレ!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-34-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)