![歌麿春画集[全29点]](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2019/09/utamaro.jpg)

江戸時代後期、美人画の頂点に君臨した喜多川歌麿(1753–1806)は、「大首絵」に代表される繊細な筆致と、対象を拡大し奥行きを持たせた構図技法で一世を風靡しました。

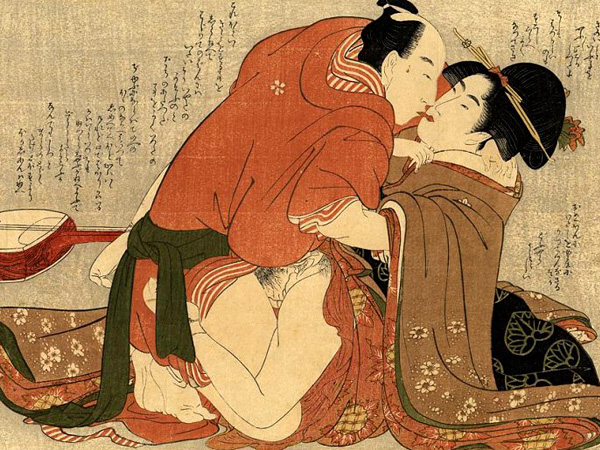

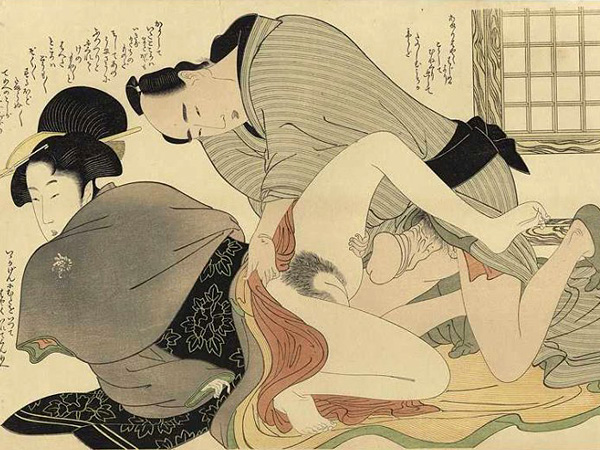

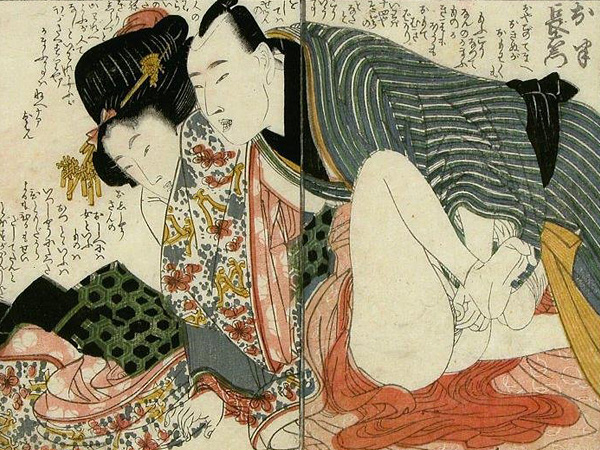

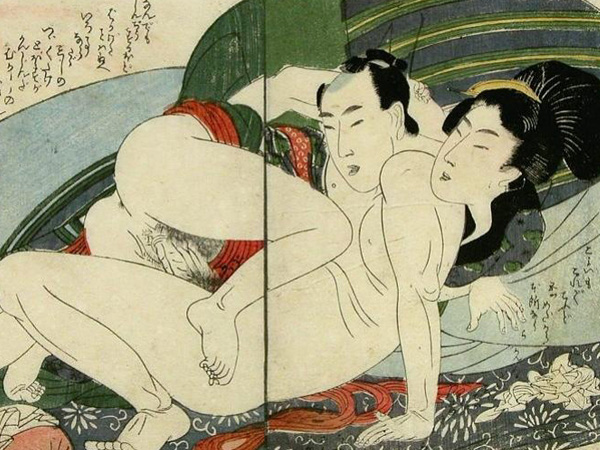

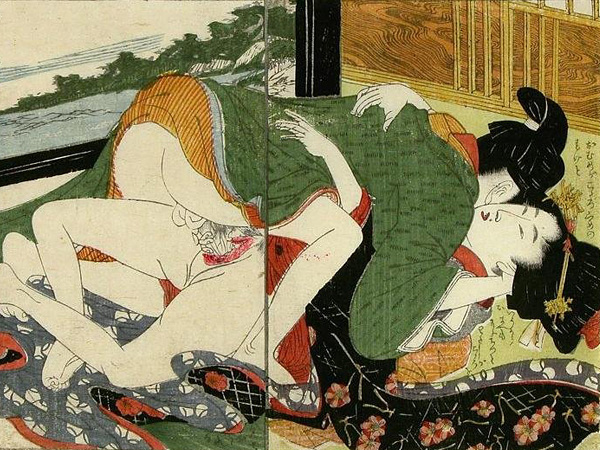

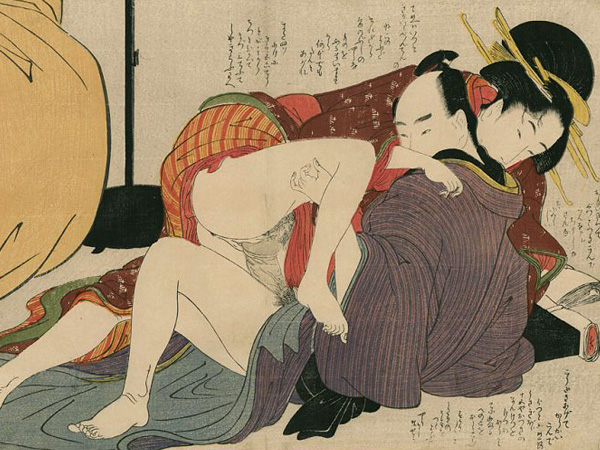

春画においてもまた、その卓越した技量を遺憾なく発揮しています。特に「歌まくら」では、男女の肌の質感や、女性の襟足(うなじ)といった「粋」とされる部位を精緻に描いたオクビ絵手法を春画に応用し、より官能的で洗練された情景を生み出しました 。

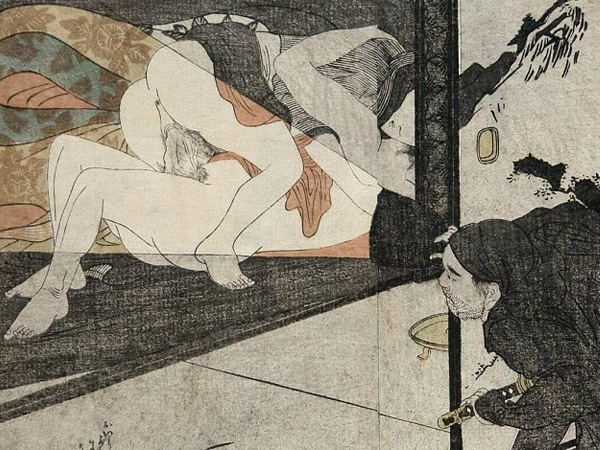

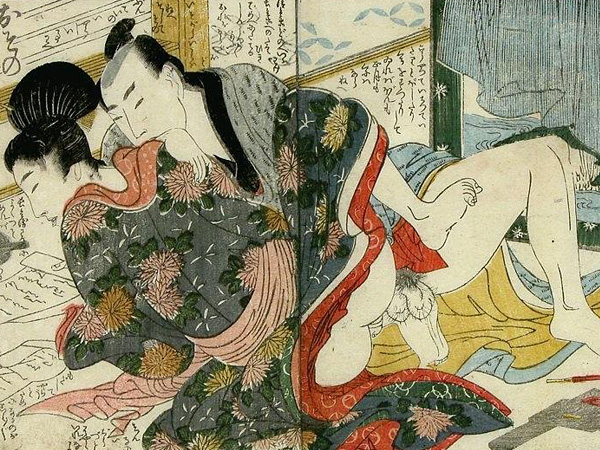

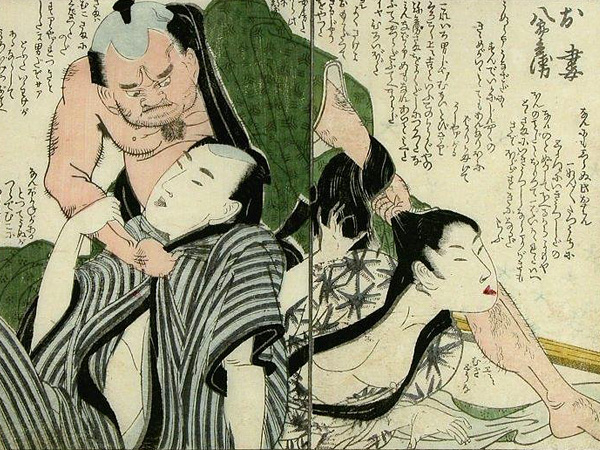

さらに、単なる性的描写に留まらず、男女の息遣いや会話を織り交ぜることで、登場人物たちの心理描写まで含んだ“物語性”のある春画を構築しています。

歌磨の春画の特徴

歌磨の作品の特性

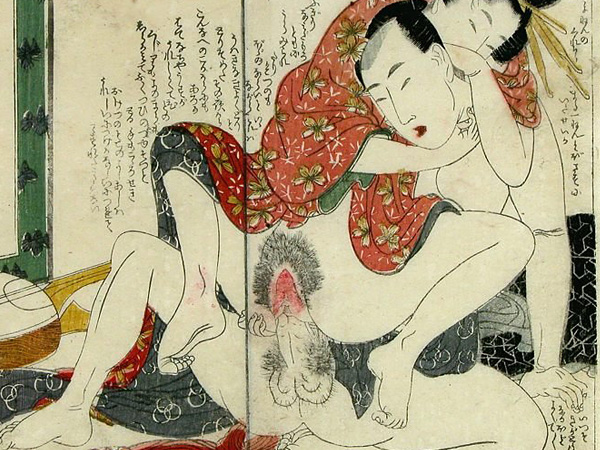

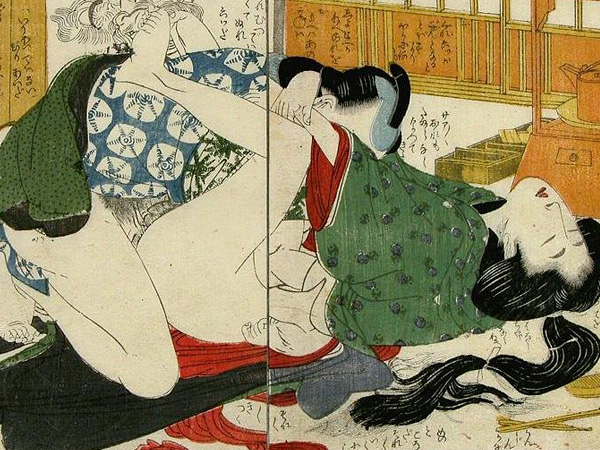

歌麿の春画は、優雅で繊細な線と色彩表現に特徴があります。彼の美人画「大首絵」で培った筆致や構図を春画にも応用し、登場する女性たちの柔らかく曲線的な肉体美や、抑制された官能性を美術的視点で描き出しました。

さらに、作品には“会話文”や序文が添えられており、男女のリアルなやりとりが描き込まれた『願ひの糸ぐち』(全12枚)などでは、セリフによって登場人物の心情が豊かに表現されています。

歴史的・社会的背景

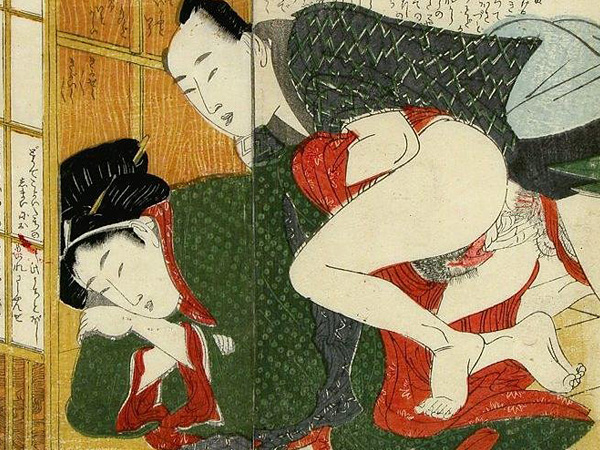

江戸時代後期、春画は一時期幕府によって禁制とされましたが、暗黙の了解のもとに制作。歌麿は、蔦屋重三郎と共同で1788年に『歌まくら』という春画アルバムを発表し、彼の反骨的精神を感じさせます。

春画の流行は、当時の江戸庶民の性に対する奔放さや、文化的な嗜好が反映されたものであり、そこにはユーモアや風刺も込められています。

現代における評価

かつてはポルノと見なされタブー視されてきた春画ですが、現在では学者・美術研究者によって再評価され、第一級の美術作品として世界的にも注目されています。

春画展や研究書籍も多数出版され、現代人が春画に込められた技巧、豊かな色彩、構図の巧妙さ、そしてユーモアや文化的背景を楽しむ対象へと変化しつつあります。

喜多川歌麿・春画[全29点]

いい女といい男の"まぐわい"は、さすが、歌麿!春画になっても、その美しさは群を抜いています。

まとめ

歌麿の春画30点を通じて浮かび上がるのは、ただの官能ではありません。

オクビ絵の技術を駆使した抜群の「引き」を用いた構図、うなじ・肌のテクスチャを浮き上がらせる精密な手技、さらには男女の生々しい表情や会話を切り取ることで、見る者を瞬時に“場面”へ引き込みます。

まさに歌麿だからこその“絵の中に息づく生”が、春画に雅と物語性を与えました。これらは、学術的な評価の枠を超え、現代の鑑賞者にも強く訴える芸術的力を持っています。

歌麿の春画は、浮世絵芸術の高度な技巧と情感を併せ持つ、唯一無二の文化遺産です。

![葛飾北斎 春画[全30点]公開 ~笑いと官能が交差する江戸の情景~](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/hokusai-shunga-300x200.jpg)

![[べらぼう第41話あらすじ]<br>母つよの愛は深かった!蔦重と歌麿のすれ違う心…](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-41-300x200.jpg)

![[べらぼう第40話あらすじ]<br>蔦重と歌麿、再起の大首絵!馬琴×北斎の天才バトル勃発!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-40-300x200.jpg)

![[べらぼう第39話あらすじ]<br>てい vs 栗山の論語対決!江戸の女が儒学者に挑んだ「正義」の言葉](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-39-300x200.jpg)

![[べらぼう第38話あらすじ]<br>江戸の出版業界を救え!きよの死が導いた歌麿大首絵、誕生の影に涙!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-38-300x200.jpg)

![[べらぼう第37話あらすじ]<br>春町の死が変えた江戸!蔦重、京伝、そして定信の覚悟!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-37-1-300x200.jpg)

![[べらぼう第36話あらすじ]<br>春町の豆腐と涙が、定信を慟哭させた!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-36-300x200.jpg)

![[べらぼう第35話あらすじ]<br>凧をあげれば国は治まる!?定信改革に江戸っ子たちが大混乱!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-35-300x200.jpg)

![[べらぼう第34話あらすじ]<br>ありがた山の最後の別れ!松平定信の改革に蔦重ブチギレ!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-34-300x200.jpg)