Contents

べらぼう第43話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

裏切りの恋歌

1793年、吉原の夜が、ふたたび息を吹き返そうとしていた。

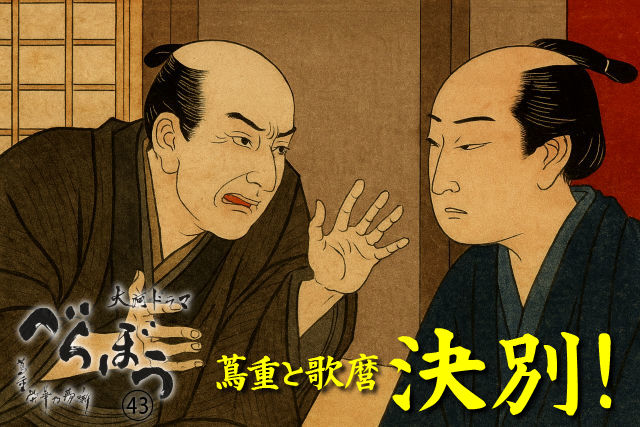

女郎たちの艶やかな姿を筆に写すのは、喜多川歌麿(演:染谷将太)。そして、彼を見つめる蔦屋重三郎(演:横浜流星)の瞳には、商人の熱と友の情が入り混じっていた。

「江戸をもっと華やかにしてぇ」——そんな夢を語り合う二人に、まだ別れの影など見えなかった。

だが、運命はべらぼうに残酷だった。

蔦重が耳にした噂。「歌麿が別の版元・万次郎(演:中村莟玉)と組むらしい」。その名を聞いた瞬間、彼の胸の奥で“ざわり”と何かが鳴った。

問い詰める蔦重。「お前、どういうつもりだ?」

静かに筆を置いた歌麿は、淡々と答える。「江戸の女の恋心を描いてるんだよ」

その言葉に、蔦重は思わず笑ってしまう。「やっぱ恋してんのか、いいじゃねぇか!」

だが、次の瞬間、歌麿の瞳はまっすぐに冷たく光った。「俺、もうあんたとは組まねぇ」

「何でもする」——蔦重はそう言って懇願した。なのに、歌麿の要求は、まさかの一言。

「俺を、あの店の跡取りにしてくれよ。あの耕書堂、俺にくれよ」

ちょ、ちょっと待って! それ、欲求でかすぎない!?

蔦重が即答で「そりゃできねぇよ」と返すと、歌麿は吐き捨てるように叫んだ。

「何でもって言ったくせに! 蔦重はいつもそうなんだよ。お前のためお前のためって言いながら、俺の欲しいものは何一つくれねぇ!」

このセリフ、エグすぎて泣いた……あの粋な二人が、ここまでこじれるなんて誰が予想した?

部屋を出た歌麿が残した置き手紙には、「二十年、俺についてきてくれてありがとな。体はでえじにしろよ。」。蔦重、泣くしかないだろこれ。マジで。

その夜、てい(演:橋本愛)は早産で子を失う。喜びも悲しみも、すべてが一夜に押し寄せる江戸の夜。あまりにも静かな朝が、残酷すぎた。

——そのころ、政の世界でも嵐が吹き荒れていた。

松平定信(演:井上祐貴)は、徳川家斉(演:城桧吏)から“将軍補佐を外れても手伝え”と言われ、まんまとその気になっていた。

『いずれは大老に……』そう信じて、ロシア使節ラスクマンを帰国させるというお役目を見事果たす。外交手腕、さすが!……と拍手したいところだが、待って——

罠だった。

「越中守、これよりは政に関わらず、ゆるりと休むがよい」。え、それクビ宣言!?

定信、目が点。耳を疑う。いや、誰でも固まる。

帰って一人叫ぶ定信!「私ではないか…私ではないか…」と震える声からの、あの名ゼリフ——「クズどもが…地獄へ落ちるがよい!」

叫びながら崩れ落ちる定信の姿に、SNSは「演技が神」「祐貴くん覚醒回」と大騒ぎ。

狂気と正義の間で燃え尽きる男、そのラストカットが美しすぎた。

これが読売で報じられると、江戸中の人々は狂気乱舞。その背後には、あの一橋治済(演:生田斗真)の影……!

そして——呪う定信のもとへ、高岳(演:冨永愛)が静かに姿を現す。その手に握られていたのは——あの毒の染み込んだ手袋。

月明かりの下、黒く光る布がゆらめいた瞬間、空気が凍りついた。

江戸の街がざわめき、運命の糸がまた一つ絡まりはじめた。

裏切り、別れ、そして失脚——泣きたいのに目が離せない『べらぼう』第43話。

蔦重と歌麿の「絆の終わり」と、定信の「正義の崩壊」。

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

ロシア使節ラスクマン

ラスクマンは、18世紀後半に日本へやって来たロシアの外交官。1792年(寛政4年)、漂流民・大黒屋光太夫を送り届けるため、北海道・根室に来航しました。

このとき幕府の対応にあたったのが松平定信で、日本が「鎖国を守りながらも礼を失しない外交」を行うきっかけとなりました。

『べらぼう』では、定信がラスクマンを無事に帰国させることで政治的評価を高めようとする姿が描かれています。

鱗形屋の次男・西村屋に養子の万次郎

万次郎は、江戸の版元(出版社)の一つ「西村屋」に養子として入った青年。彼の出身は鱗形屋という紙問屋で、商才と情熱を併せ持つ人物として登場します。

『べらぼう』では、喜多川歌麿と新しい作品を作ろうと動き、それが蔦屋重三郎との決別の引き金となってしまいます。

松平定信の失脚

松平定信は、寛政の改革を行った幕府の政治家。

しかし理想が高すぎて反感を買い、最終的に政界から追われてしまいました。『べらぼう』第43話では、その瞬間がドラマティックに描かれます。

失脚の歴史的な原因は、以下のような要素が重なったためです。

〈主な原因5つ〉

- 倹約政策への不満

庶民に贅沢を禁じ、芝居・浮世絵・遊郭までも取り締まったため、町人や文化人から強い反発を受けました。 - 朱子学一辺倒の統制

思想や学問を厳しく制限し、学者や武士層からも「窮屈だ」と嫌われました。 - 将軍・家斉との関係悪化

若い将軍に口出ししすぎたことで信頼を失い、「鬱陶しい存在」と見られるようになりました。 - 譜代大名たちの反発

幕政を独占したように見え、他の有力大名たちが次第に結束して彼を排除する動きを強めました。 - 人心掌握の下手さ

まじめで理屈っぽく、敵を作りやすい性格でした。善政を行っても感情的な支持を得られなかったのです。

結果として、定信は老中職を解任され、政界から完全に退くことになりました。

読売(よみうり)

「読売」とは、江戸時代に町で売られていたニュースの瓦版(かわらばん)のことです。いまで言う新聞のようなもので、政治事件や火事、芸能ニュースなどを庶民に広めました。

『べらぼう』では、定信の失脚や蔦屋重三郎たちの話題が「読売」で報じられ、それが江戸中に広がることで人々の感情を大きく動かす重要な役割を果たしています。

高岳(こうがく)

高岳(演:冨永愛)は、『べらぼう』に登場する謎めいた女性で、精神的な深みと威厳をもつ存在として描かれています。

モデルは、江戸後期に実在した尼僧・高岳親王(たかおかしんのう)とされ、宗教的・哲学的な視点から定信に助言を与える人物です。

第43話では、定信が失脚し呪いの言葉を吐く中、静かに彼の前に現れる象徴的な場面が印象的でした。

あの毒の染み込んだ手袋

徳川家治とその長男・家基の悲劇を象徴するもので、家基が鷹狩りの最中に急死した原因とされています。

一見ただの狩り用の手袋でしたが、毒が仕込まれており、家基の癖(指を噛む)を逆手に取った暗殺劇の恐ろしい仕掛けでした。

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)