![北斎春画集[全30点]](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/hokusai-shunga.jpg)

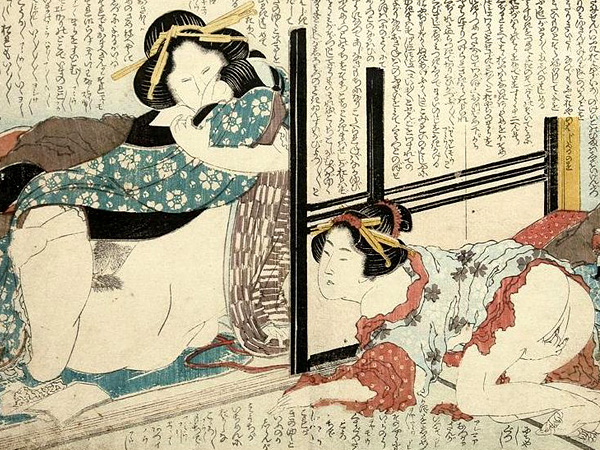

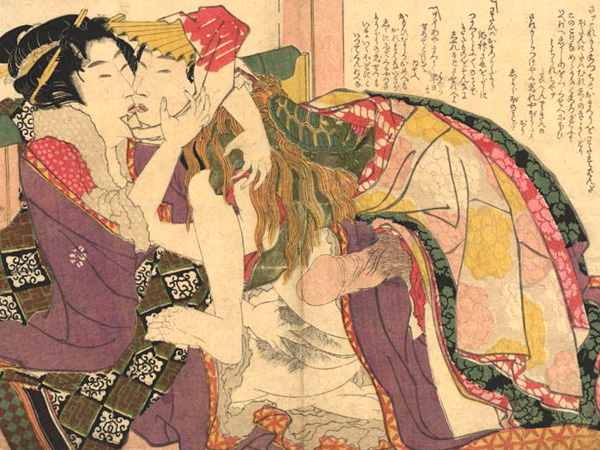

江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎(1760–1849)は、『富嶽三十六景』などで知られる一方、春画=性とユーモアを織り交ぜた「笑い絵」ジャンルでも卓越した表現力を発揮していました。

本ページでは、北斎春画の「作品の特性」「歴史的・社会的背景」「現代における評価」の3つの視点から、その魅力を読み解きながら、厳選した全30作品を一堂にご紹介します。

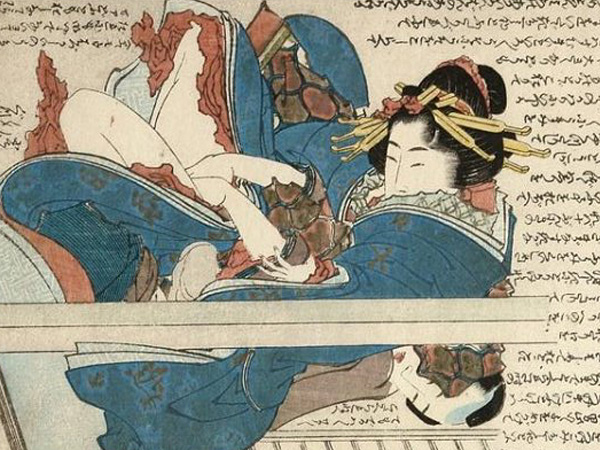

葛飾北斎の春画の特徴

北斎の作品の特性

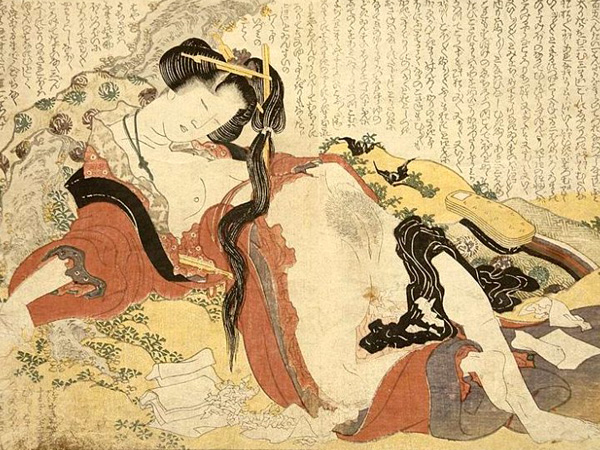

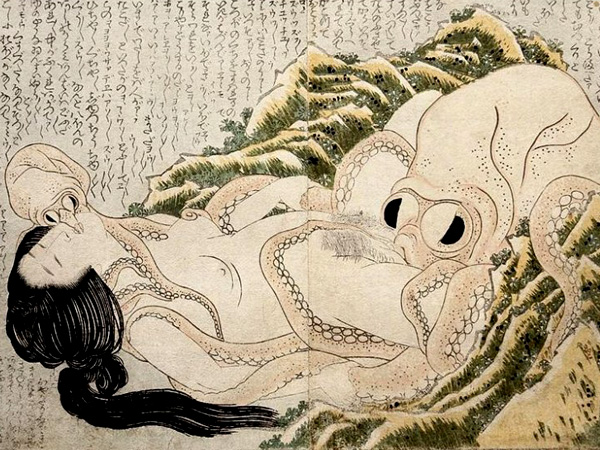

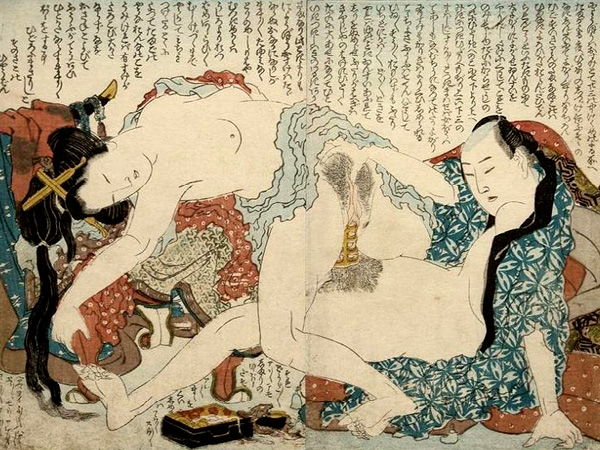

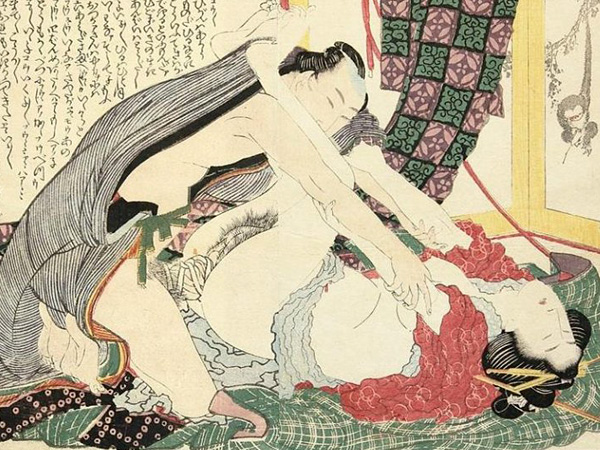

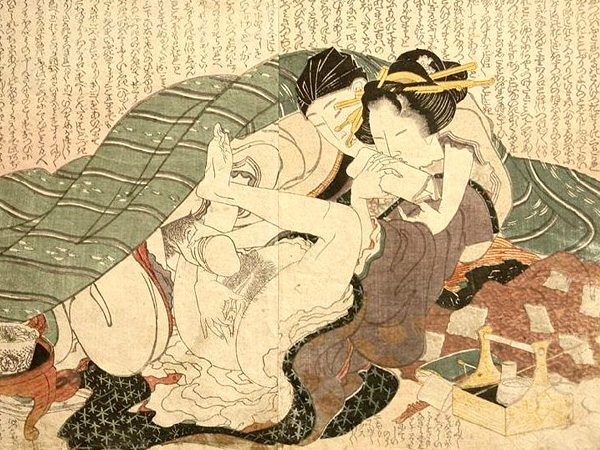

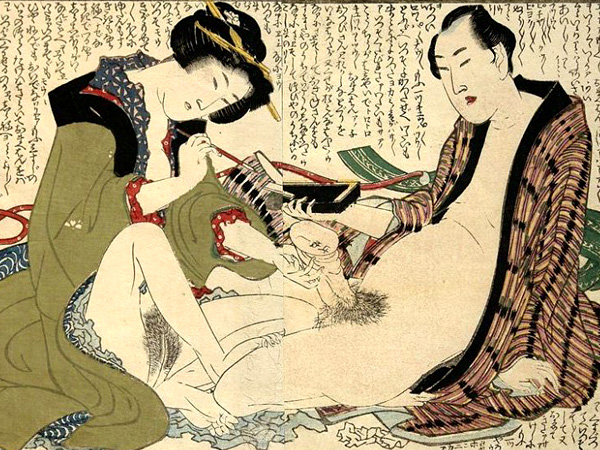

北斎の春画は、大胆な構図と細密な描写が融合した作品が多く、その筆致には驚くほどの緻密さがあります。

たとえば代表作『蛸と海女』(1814年)では、潮のしぶきや水面の揺らぎ、海女の肌の質感まで緻密に表現されています。

性描写には過剰なデフォルメとユーモアが取り入れられ、官能と喜劇が同時に楽しめるようになっています。この作品では蛸が性愛行為をする姿がコミカルでありながら官能的です。

子蛸が海女の口を吸っているのも見逃せないところです。

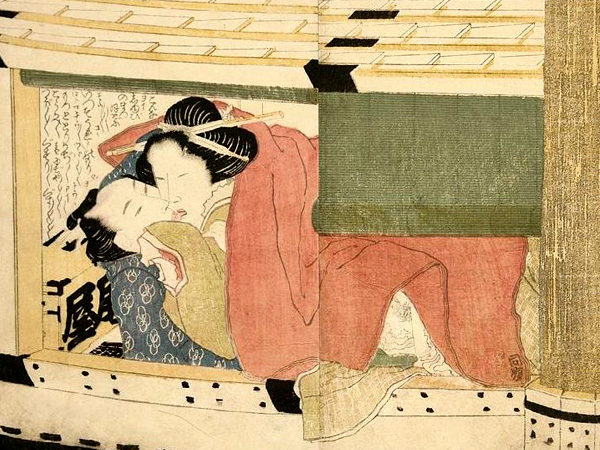

木版画の技術においては、錦絵(多色刷り)や背景に雲母(きら)を用いた光沢表現を活かし、立体感や質感の豊かさを際立たせています。

![]() 歴史的・社会的背景

歴史的・社会的背景

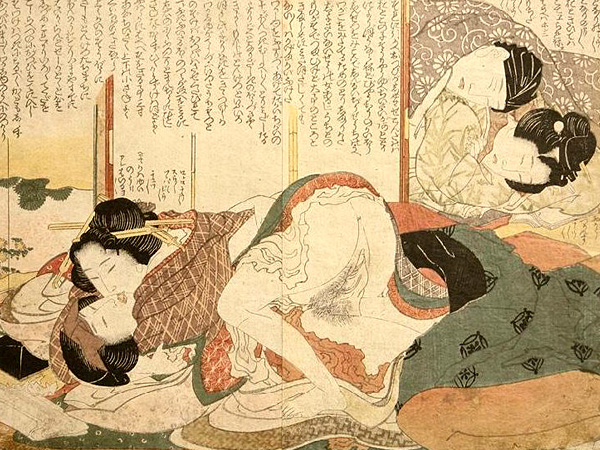

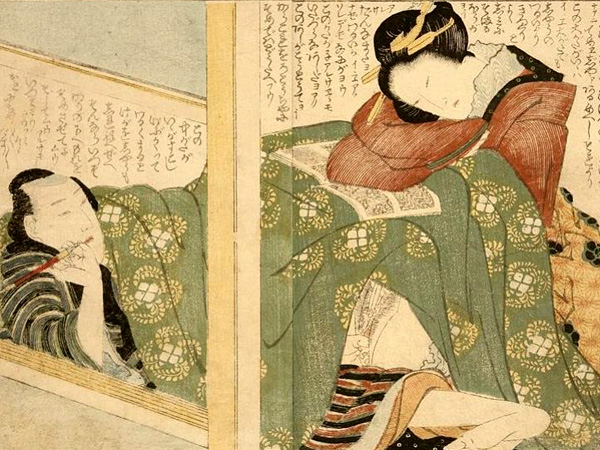

春画は江戸時代を通じて広く庶民に愛された娯楽文化の一部であり、貸本屋や行商によって広く流通し、男女問わず楽しんだとされています。

江戸幕府による度重なる検閲(1661年、1722年の享保改革など)にも拘らず、庶民の需要によって制作と流通が継続されたことから、その社会的地位と影響力の大きさが伺えます。

内容的には性知識の教育や魔除け、幸運祈願など実用的・信仰的な目的もあり、単なるエロティシズム以上の多用途性を帯びていたと考えられています。

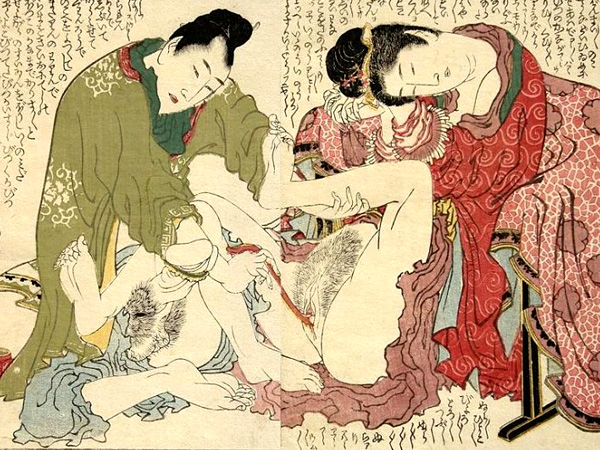

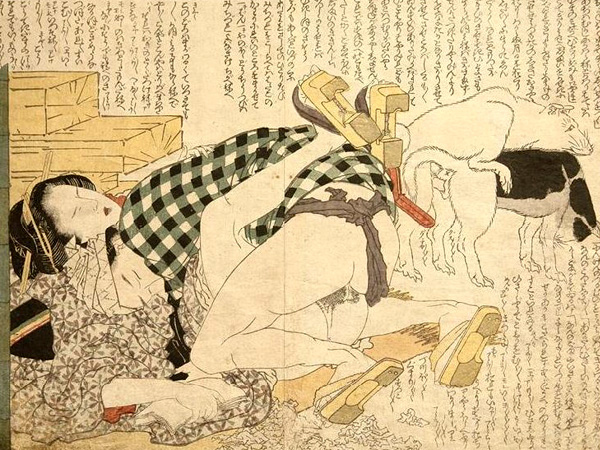

北斎自身の春画には、当時の文化的“浮世の世界”に生きる人々の恋愛観や欲望が滲んでおり、都市生活者たちの性生活や嗜好をリアルに反映しています。

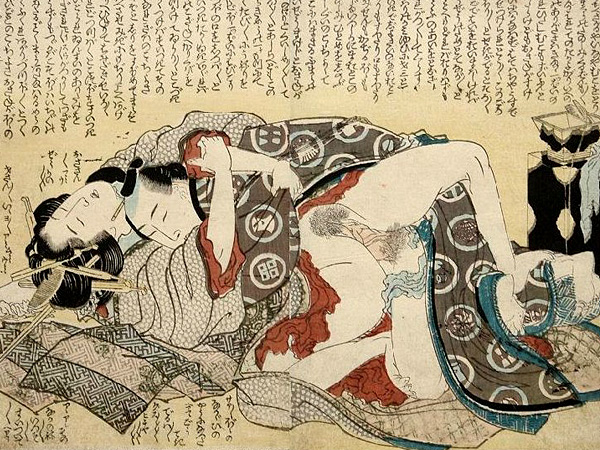

現代における評価

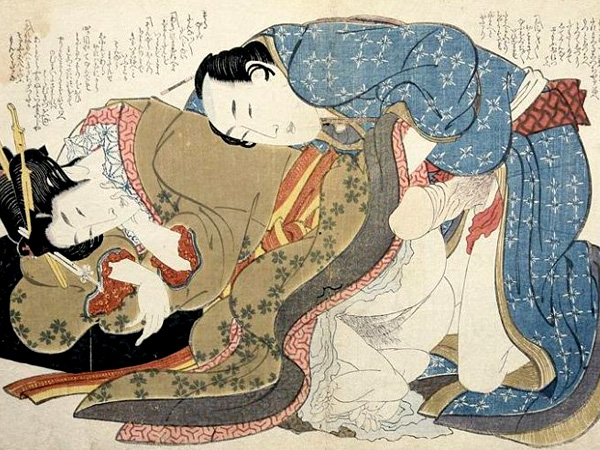

20世紀初頭まで、春画は西欧や博物館で「卑猥」とされ展示から排除されることも多かったものの、2010年代以降は文化史・美術史の一環として再評価が進んでいます。

イギリス大英博物館やホノルル美術館、日本でも永青文庫などで春画展が開催され、性の表現を前向きに捉え直す試みが進行中です。

北斎の春画は単なる猥褻絵ではなく、江戸の市民生活、性教育的な機能、浮世絵というメディアの芸術性を体現する作品と評価され、ジャポニズムや現代ポップカルチャー(マンガ・アニメ・動画など)への影響も深いとされています。

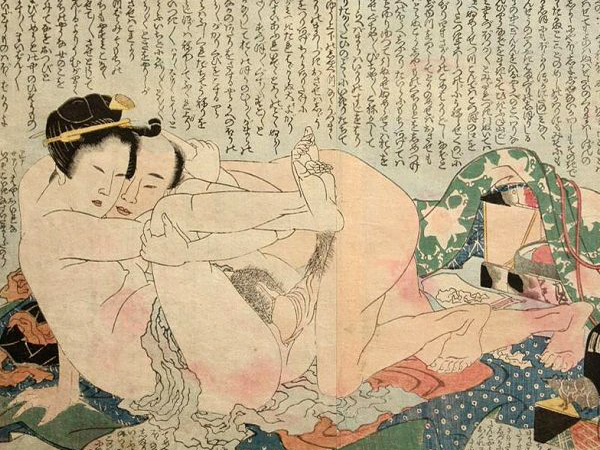

北斎・春画集[全30点]

葛飾北斎 春画全30点公開[まとめ]

北斎春画全30点を通じて見えてくるのは、江戸庶民の性文化に根ざし、芸術性とユーモアを兼ね備えた浮世絵ジャンルの奥深さです。

木版・肉筆・掛軸といった技法や、多様なモチーフによって表現されたこれらの作品は、江戸の風俗や性知識の一端を今に伝えると同時に、現代においても多文化・ジェンダー研究、メディア史の視点から再評価されています。

娯楽、エデュケーション、信仰など、多層的な役割を担ってきた春画の世界を、ぜひじっくりとお楽しみください。

![喜多川歌麿・春画[全29点]うなじ、肌、まなざし——美と情が交差する傑作29選を一挙紹介!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2019/09/utamaro-300x200.jpg)

![[べらぼう第33話あらすじ]<br>〜打ち壊しの夜、蔦重助けて、新之助逝く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-33-300x200.jpg)

![[べらぼう第32話あらすじ]<br>新之助の怒りと治済の暗躍!田沼失脚と江戸騒乱が交錯する!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/08/berabo-32-300x200.jpg)

![[べらぼう第29話あらすじ]<br>「笑ったの、何ヶ月ぶり?」誰袖が涙をこぼした、蔦重の“粋な仇討ち”](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/08/berabo-29-1-300x200.jpg)

![[べらぼう第28話あらすじ]<br>意次、覚醒。父の魂が治済に突き刺さる江戸城バトル回、震えた!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/08/berabo-28-300x200.jpg)