高名美人六家撰:辰巳路考/朝日屋後家

高名美人六家撰:辰巳路考/朝日屋後家

Contents

べらぼう第40話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~

尽きせぬは欲の泉

蔦屋重三郎(演:横浜流星)、やっと営業再開!

「身上半減」の話題で押し寄せた客の波も引き、静けさが戻った耕書堂。でも、静かすぎて逆に不安!?

天才プロデューサー・蔦重、早くも次の一手を仕込む。「再印本」ってつまり“古本のリメイク版”!いやもう、時代を先取りしすぎて草。

その頃、蔦重は新刊の作者探しに奔走中。お供の鶴屋喜右衛門(演:風間俊介)と一緒に、山東京伝こと北尾政演(演:古川雄大)宅へ。

政演の妻・菊(演:望海風斗)から紹介されたのが、滝沢瑣吉(演:津田健次郎)という青年。

「困ってんなら、俺が書いてやってもいいぜ!」って、上から目線すぎる天才登場!

しかしこの瑣吉、癖が強い。しかも勝川春章(演:前野朋哉)の弟子・勝川春朗(演:くっきー!)と即バトル!もう職場の空気ピリピリ。

けど蔦重は「仲が悪けりゃ競い合うもんだ」と笑う。結果、このふたりがのちの馬琴と北斎になるって……伏線回収すぎて震えた!

一方、改革の波は出版業界を直撃。年明け、耕書堂は新刊を出せず、歌麿(演:染谷将太)は栃木へ流れ、狂歌師の宿屋飯盛(演:又吉直樹)は冤罪で追放。

蔦重、マジで崖っぷちだよ!

でも彼、へこたれない。「全国流通の“書物ネットワーク”で勝負だ!」と新ビジネス構想。時代を200年先取りしてて、もはやIT社長の発想。

そんな中、歌麿の“きよ”の絵を見た蔦重、ビビッと閃く。

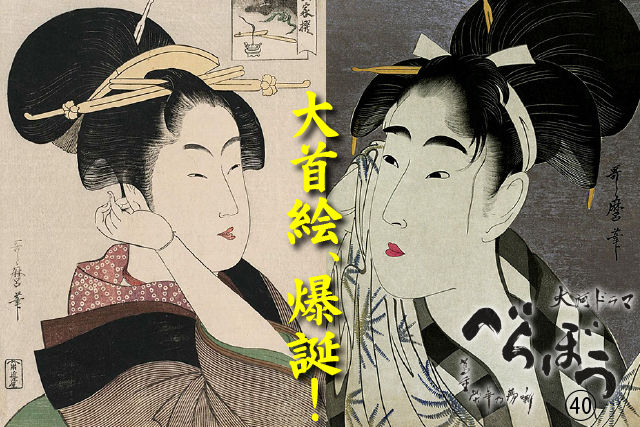

「これだ、“大首絵”だ!」

女性のバストアップ肖像画、それまでなかったジャンルをぶち上げる天才っぷり。しかもトレンドの「人相学」まで掛け合わせるって、センス爆発。

蔦重は栃木へ直行し、歌麿にプレゼン。「これ出せば天下取れる!」。しかし、歌麿は冷ややかに一言。「結局、蔦屋を救いたいだけでしょ?」

図星すぎて痛い。だけど蔦重、即座に人相学の付箋を貼って反撃。

「お前の絵を待ってる人は、お前が描けなくなることなんて望まねぇ」——このセリフ、泣いた…。SNSなら確実に“#蔦重神かよ”トレンド入り案件。

蔦重と共に“大首絵”制作スタート!

心を動かされた歌麿、ついに決断。「もう女は描かない」誓いを破り、筆を取る。リアルで美しい女性像を目指して、アイデア出し合う2人の姿に胸熱。

だけど、蔦重のスキンシップは相変わらずで、歌麿ガチ拒否。恋か芸術か、距離感が絶妙すぎる。

そのころ、「真人間に戻る」宣言してた政演は、タバコ屋を開く準備中。だけど資金集めの宴でファンに囲まれ、「モテのスコール」状態!調子に乗った政演、結局「引退撤回~!」。蔦重・鶴屋・菊の思惑どおり。もう全員、商魂たくましすぎて草。

出版は弾圧、仲間は離散、それでも新たなアートを生み出そうとする蔦重。彼の“欲の泉”は、まだまだ尽きない——。

果たして次はどんな奇策で、時代をぶっ壊すのか?

時代を超えて江戸を伝える語り部

時代屋こはる

江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。

べらぼう[用語解説]

再印本

一度出版されて人気を博した本を、版木(はんぎ)を作り直して再び刷り出すことです。

蔦屋重三郎は、古くなって刷れなくなった面白い本を復活させようと、この「再印本」を思いつきました。いわば“リメイク出版”のようなもので、蔦屋らしいアイデアと商才が光る取り組みです。

北尾政演の菊

山東京伝として知られる北尾政演の妻です。夫の弟子志願者や客人の応対をするしっかり者で、蔦屋が訪ねたときに滝沢瑣吉を紹介しました。

家庭の中でも冷静に人を見抜く聡明さがあり、蔦屋にとって新たな人材との出会いを導く重要な役割を果たしました。

滝沢瑣吉(曲亭馬琴)

のちに名作『南総里見八犬伝』を生み出す江戸文学の巨匠です。若いころの瑣吉は、気が強く尊大な性格で奉公も長続きせず、転々としていました。

そんな彼を見いだしたのが蔦屋重三郎で、商人に仕えることを恥じながらも、ここから馬琴としての道が始まります。やがて師・山東京伝にも劣らぬ筆力で、江戸文学を支える存在になっていきます。

勝川春朗(葛飾北斎)

後に世界的な浮世絵師として名を残す葛飾北斎の、若き日の名乗りです。勝川派の弟子として活動していましたが、性格は頑固で気性も激しく、滝沢瑣吉と衝突する場面もありました。

それでも描くことへの情熱は人一倍で、蔦屋の周囲に集まる天才たちの中でも異彩を放っていました。やがて彼が描くダイナミックな構図と自由な発想が、浮世絵の新時代を切り開いていきます。

歌磨の大首絵(おおくびえ)

人物の上半身や顔を大きく描いた浮世絵の形式で、当時としては非常に斬新な表現でした。

それまでの浮世絵は、立ち姿や全身像を描くのが一般的で、構図も穏やかでしたが、大首絵は人物の表情を大胆にクローズアップしています。

蔦屋重三郎が喜多川歌麿に提案したこの新しい試みは、女性の美しさや性格までも伝えることを目指したものでした。

のちに歌麿の代名詞となる“美人大首絵”の誕生は、この発想から生まれたのです。

宿屋飯盛(やどやはんせい)

狂歌師として知られた実在の人物で、宿屋も経営していた多才な人物です。ドラマでは、賄賂を渡したという濡れ衣を着せられ、江戸を離れることになります。

蔦屋や須原屋ら仲間たちはその不当さに憤り、彼の名誉を守ろうと奔走しました。

風刺と才気に富んだ狂歌で知られる彼の姿は、江戸文化の自由な精神を象徴しています。

![[べらぼう第39話あらすじ]<br>てい vs 栗山の論語対決!江戸の女が儒学者に挑んだ「正義」の言葉](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-39-300x200.jpg)

![[べらぼう第41話あらすじ]<br>母つよの愛は深かった!蔦重と歌麿のすれ違う心…](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-41-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)