蔦屋重三郎の妻ていの面影があるかも?

蔦屋重三郎の妻ていの面影があるかも?

NHK時代劇『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』で、橋本愛が演じるのは、蔦屋重三郎の妻・てい。

知的で芯がありながら、つかみどころのない魅力を放つ彼女に、毎週心をつかまれている視聴者も多いのではないでしょうか?

劇中で眼鏡美人としても印象的なていは、単なる脇役にとどまらず、江戸文化の香りをまとったキーパーソン。

では、この「てい」とは一体何者だったのか?本記事では、歴史・文化・芸術の観点から、その実像に迫ります。

Contents

蔦屋重三郎の妻「てい」の実像とは

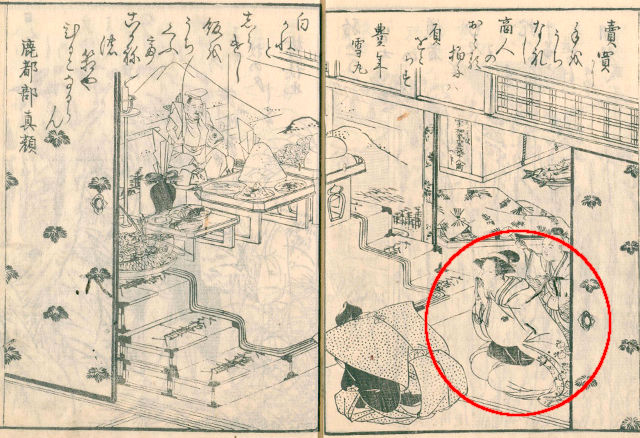

北尾重政「絵本吾妻抉」:商売繁盛を願う「恵比寿講」

北尾重政「絵本吾妻抉」:商売繁盛を願う「恵比寿講」

頭を下げている蔦重とてい(まる囲み)美人?

「てい」は実在したのか?資料の検証

まず確認しておきたいのは、「てい」という名前の女性が本当に実在したかということ。

結論から言えば、史料上で“蔦屋重三郎の妻”に関する記録は非常に乏しく、「てい」という名が明確に確認されているわけではありません。

多くは後年の伝承や、周辺情報から想像された人物像にすぎないのです。

ていは本当に“美人”だったのか?

「美人だったのか?」という問いは、そのまま現代的価値観の反映でもあります。

当時の「美人」の基準は現代とは異なり、色白・面長・切れ長の目などが良しとされました。

ていが美人として描かれている史料は確認されていないものの、蔦屋が出版していた美人画や、浮世絵に描かれる女性像に“ていの面影”を感じ取る論者もいます。

江戸の町娘と妻たち:当時の女性像と比較

江戸時代の商家の妻たちは、家業を支える“賢内助”として重要な役割を果たしていました。

帳簿管理から人の出入りの采配まで、その働きぶりは現代のビジネスパートナーそのもの。

ていもまた、蔦重の出版活動を陰で支えた存在だったと考えるのが自然でしょう。

歌磨「寛政の三美人」

富本豊雛(とみもととよひな)・難波屋おきた・高島屋おひさ

橋本愛が描いた“てい”という女性像

役作りと演技:橋本愛のこだわり

橋本愛の演じるていは、無口で寡黙、けれど凛として存在感のある人物。江戸っ子らしい軽妙さは夫・蔦重に任せ、自らは「黙って支える」ポジションを貫きます。

所作や視線、微細な表情の動きからは、彼女の内面の揺れがにじみ、役者としての繊細さが光ります。

ドラマ『べらぼう』におけるていの役割

『べらぼう』では、ていはただの“妻”ではありません。

時に編集者のように、時に批評家のように、蔦重の出版事業を側面から支えつつ、冷静に見つめる観察者としても描かれています。

夫婦の会話のなかでぽつりと放たれる一言が、物語を動かす力になる場面も少なくありません。

眼鏡が象徴するキャラ造形と内面性

眼鏡姿のていは、現代的な知性を象徴する造形として際立っています。

江戸時代に眼鏡をかける女性は非常に珍しく、それだけでもキャラクターとしての個性が際立ちます。

見た目の印象と静かな知性が相まって、ていは“現代の目で江戸を見つめる存在”としても機能しているのではないでしょうか。

浮世絵文化に刻まれた“てい”の可能性

喜多川歌麿と蔦屋重三郎:美人画との関係

蔦屋重三郎といえば、美人画の大家・喜多川歌麿を世に送り出した張本人。

歌麿が描いた数々の浮世絵に、「てい」がモデルになったとされる女性像が混ざっていた可能性も否定できません。

例えば『寛政三美人』のような作品群には、当時の文化サロンで名を馳せた知的な女性像が描かれています。

浮世絵に描かれた女性像とていの一致点

歌麿の描く女性たちは、どこか憂いを帯びた表情と、柔らかな色香が特徴です。『べらぼう』で橋本愛が演じるていの雰囲気と、どこか重なって見えるのは偶然でしょうか?描かれた“誰か”が実在したとは限りませんが、「出版人の身近にいた知的な女性」の面影として、ていの存在が刻まれている可能性は十分にあります。

狂歌や風俗:作品に見え隠れする“てい”の影

蔦重は狂歌本の出版にも積極的でした。自由奔放な言葉遊びの世界には、女性の知恵やウィットが不可欠。実際に当時の狂歌サロンでは、才女たちの活躍も記録されています。ていが名を伏せて関わっていたという仮説も、あながち空想にとどまらないのです。

蔦屋重三郎の時代と女性たち

天明・寛政文化と女性の社会的役割

蔦屋重三郎が活躍したのは、天明から寛政にかけての江戸文化爛熟期。

町人文化が花開き、女性もまた、文化の担い手として存在感を示し始めた時代でした。

読み書きができる町娘や、書店の店番を務める妻の姿も一般的になっていたのです。

吉原と出版:青楼と文芸を支えた女性像

蔦重が拠点としていた浅草・吉原界隈は、色と文化が交差する特異な空間でした。

遊女たちの言葉遣いや姿勢、美意識は、美人画や狂歌に直結しています。

ていがそうした文化的刺激を受けていたとすれば、彼女もまた、時代を象徴する女性のひとりだったのかもしれません。

[まとめ]橋本愛が現代に蘇らせた“てい”という存在

「美人」とは誰の目線か?歴史と表現の交差点

ていが本当に美人だったか。それは今となってはわかりません。

ただ、夫・蔦重を支え、出版文化のそばにいた女性がいたとすれば、その知性と気概こそが「美人」と呼ぶにふさわしいのではないでしょうか。

美は外見にとどまらず、生き方に宿るもの——そう感じさせる人物像です。

ドラマと史実の狭間で浮かび上がる女性像

橋本愛のていは、史実が残らなかった女性たちに命を吹き込むような存在です。

歴史に名は残らなくても、確かにそこに生きた誰か。

『べらぼう』をきっかけに、そんな女性たちの声なき物語に目を向ける人が増えるとすれば、それはていという存在の“美しさ”そのものなのかもしれません。

![[べらぼう第25話あらすじ]<br>蔦重とてい、蔦重と鶴屋——灰降って地固まる!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/berabo-25-300x200.jpg)

![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)

![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)

![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)